Der Angriff Japans vor 80 Jahren war strategisch motiviert: dem Inselreich drohte der Brennstoff auszugehen. Die komplexe Vorgeschichte erhellt, wie die Logik der knappen Ressourcen zum Krieg führte. An seinem Ende stand ein neues Zeitalter – die Atomkraft.

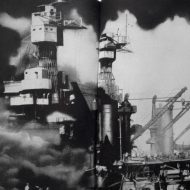

Dieser Tage flimmern wieder Schreckensbilder über Bildschirme und Displays: Achtzig Jahre – acht Jahrzehnte, ein langes Menschenleben – liegt der Überfall der Jagdbomber mit der roten Sonne an den Tragflächen nun zurück. Das Paradies als Schlachtfeld: Innerhalb weniger Minuten wurde der idyllische Perlenhafen von Oahu zum Massengrab.

Ein nationales Trauma

Für die Vereinigten Staaten bedeutet der 7. Dezember 1941 ein nationales Trauma, das seitdem nur vom 11. September 2001 übertroffen wurde. Die Dimensionen sind vergleichbar, und sind es wiederum nicht: Der Angriff auf Pearl Harbor forderte 2.403 Tote und 1.178 Verwundete. Der Terroranschlag auf das World Trade Center und das Pentagon im Herbst 2001 kostete insgesamt 2.996 Menschenleben, die Insassen von vier gekaperten Flugzeugen eingerechnet.

Viel ist über Pearl Harbor geschrieben worden. Die Berichte, Romane und Zeitschriften füllen Bibliotheken. Hollywood dreht darüber alle zehn Jahre ein aufwändiges Epos, denn der Angriff der Flieger des Tennos markierte den Kriegseintritt der USA. Am Folgetag erklärte der Congress den Krieg gegen Japan, Amerika konnte sich nicht länger heraushalten.

Unter Historikern tobt ein heftiger Streit, ob US-Präsident Franklin D. Roosevelt den Angriff bewusst provoziert habe. Nur auf diese Weise konnte er die Isolationisten im Congress und im Repräsentantenhaus neutralisieren. Nur auf diese Weise bekam er den Krieg, den er seit längerem vorbereitet hatte.

Umschlagplatz für Walöle

Denn seit Jahrzehnten schwelte die Rivalität der Amerikaner und der Japaner im Pazifik. Hawaii stand dabei im Mittelpunkt. Als 1821 die ersten amerikanischen Missionare auf den Inseln landeten, galten sie als wichtigster Hafen der Walfänger im Pazifischen Ozean – eine Domäne der Amerikaner.

Denn dem Erdöl war der Tran aus Walfett vorausgegangen. Er fütterte die Ölfunzeln in den USA und Europa. Doch nach der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Walbestände überfischt. Immer weiter gen Norden – bis zu den Aleuten – stießen die Walfänger vor, um Beute zu machen. Längere Fahrten zu den Jagdgründen und höheres Risiko machten das Geschäft immer schwieriger, die Rentabilität sank.

Eine fehlgeschlagene Heirat

Dafür gewann süßes Rohr an Bedeutung, der Hafen von Honolulu wurde ab 1860 zum größten Handelsplatz für Zucker, der nach Kalifornien exportiert wurde. Die Plantagen gehörten den Nachfahren der Missionare, einem kleinen elitären Zirkel weißer Amerikaner.

Dem eingeborenen Adel – den Alii Nui – waren ihr wirtschaftlicher Reichtum und ihr politisches Selbstbewusstsein ein Dorn im Auge. 1881 versuchte der letzte König von Hawaii, seine Tochter mit einem japanischen Prinzen zu verheiraten, um den Einfluss der Amerikaner zu bremsen. Allerdings kam das für den kaiserlichen Hof in Tokio nicht in Frage. Arrogant blickten die Insulaner aus dem Reich der aufgehenden Sonne auf die unkultivierten, halbwilden Insulaner Polynesiens herab.

Japanischer Einfluss wuchs

Seit der sogenannten Meji-Restauration 1868 hatte Japan innerhalb weniger Jahrzehnte ungeheure Industrien nach westlichem Vorbild aus dem Boden gestampft. Verarmter Landadel und herrenlose Samurai bildeten ein enormes Reservoir für billige Arbeitskräfte.

Ab 1880 stieg die Welle der Auswanderer, die nach Hawaii strebten. Sie verdingten sich als Arbeiter auf den Zuckerplantagen, weil die einheimische Bevölkerung für die harte Arbeit nicht zu taugen schien.

So wuchs der Einfluss Japans, weil die Auswanderer durch spezielle Büros und Shinto-Priester weiterhin dem Mutterland verbunden blieben. Die japanischen Plantagenarbeiter auf Hawaii galten als gut bezahlt – im Vergleich zu den Kulis in Shanghai oder Hongkong.

Sie spendeten riesige Summen, um dem Kaiser im fernen Tokio ihre Treue zu beweisen. Das Geld floss in die Aufrüstung, zugleich spann die japanische Gesandtschaft in Honolulu ein feines, politisches Netz. Hawaii sollte Teil des neuen japanischen Imperiums nach britischem Vorbild werden.

Die Nachfahren der Missionare hielten dagegen: 1898 wurde Hawaii offiziell von den USA annektiert, um Japanern (oder Briten) zuvorzukommen. Oahu wurde zum größten Stützpunkt der amerikanischen Flotte außerhalb des Territoriums der Vereinigten Staaten.

Die wichtigste Seemacht Asiens

Doch Japans Gier nach Land und Ressourcen wuchs: 1905 besiegte das Kaiserreich den großen Konkurrenten Russland, schwang sich zur wichtigsten Seemacht Asiens auf. Der Krieg, die gewaltige Kriegsmaschine mit ihren gigantischen Schlachtschiffen, Flugzeugen und Panzern, verstärkte den Hunger nach Rohstoffen – allen voran Öl.

Japan selbst ist arm an Rohstoffen. Aus diesem Grund fielen japanische Truppen Anfang der 1930er Jahre in China ein, besetzten nach und nach weite Teile des Landes. Allerdings bot China nur geringe Öllager. Große Quellen befanden sich in Indonesien und in Burma, damals britische Kolonie – zu diesem Zeitpunkt unerreichbar für die Soldaten des Tenno.

Die Rivalität im Pazifik spitzte sich zu. Erdöl erwies sich als Brennstoff von höchster strategischer Bedeutung. Als Japan weitere Truppen nach Indochina entsandte, verhängten die USA am 25. Juli 1941 ein Ölembargo und froren alle japanischen Guthaben bei amerikanischen Banken ein.

Reserven für 18 Monate

Die staatlichen Ölreserven Japans reichten nur für 18 Monate. Danach wären die Öfen in den Fabriken und Schiffen sprichwörtlich ausgegangen. Die Kriegsmarine wäre in den Häfen von Kagasaki, Kagoshima oder Tokyo zur Untätigkeit verdammt gewesen, kein Flugzeug mit roter Sonne am Flügel könnte mehr abheben.

Denn das Ende des Ersten Weltkrieges hatte auch das Ende des Kohlezeitalters markiert. Seitdem waren sämtliche Rüstungsprogramme auf Öl gebaut. Die Entwicklung des Flugwesens war ohne flüssigen Treibstoff mit hohem Heizwert undenkbar. Henry Fords Motorisierung der Fahrzeuge, ab 1911 zunächst mit Lastkraftwagen für die US-Armee, brauchte Millionen Verbrennungsmotoren, die Benzin und Diesel schluckten.

1911 begann das Zeitalter des Erdöls

Überhaupt gilt 1911 als Geburtsjahr der Ära des Erdöls. In diesem Jahr beschloss die britische Marine, sich von Kohlefeuerungen für ihre Schlachtschiffe und Kreuzer zu verabschieden. Im Wettrennen mit der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven, Hamburg und Bremerhaven ging es zunächst um größere Geschütze, um mehr Feuerkraft. Denn auf See ist diejenige Flotte im Vorteil, die das Feuer auf größere Distanz eröffnen kann – und selbst außerhalb der gegnerischen Reichweite bleibt.

In seinen Memoiren The World Crisis über den Ersten Weltkrieg gibt Winston Churchill einen eindrucksvollen Bericht, wie die Umstellung auf Ölfeuerung in der Admiralität in Londin vorangetrieben wurde. Churchill war damals First Lord der Admiralität, also der politische Chef der Royal Navy. Er sah voraus, dass sich im nächsten großen Krieg vor allem Deutschland und Großbritannien gegenüber stehen würden. Für den Inselstaat war die Überlegenheit seiner Flotte vital.

The big punch

Die Briten erkannten, welche Bedrohung die maritimen Abenteuer der Kaiserlichen Marine – etwa der Panthersprung nach Agadir 1911 – bedeuteten. Deshalb legten sie eine neue Schiffsklasse auf, die Geschütze mit 15 Zoll Rohrweite tragen und Geschosse mit bis zu 1.920 Pfund Gewicht abfeuern konnten. Ihre Reichweite betrug 35.000 Yards (rund 32.000 Meter). Churchill fand für diese Feuerkraft einen Ausdruck, den er sich beim Boxen lieh: the big punch.

Diese gigantischen Geschütze erforderten gigantische Türme auf gigantischen Decks über gigantischen Rümpfen. Solche Schlachtschiffe der Superklasse mit Kohle zu feuern, war unmöglich. Um mindestens 25 Knoten zu schaffen, brauchten sie Maschinen mit 50.000 PS.

Ein Schlachtschiff der älteren Lion-Klasse (mit Geschützen von zwölf Zoll Rohrweite und mit Kohleöfen) benötigte rund 100 Mann, um die Kohle von einer Bunkerkammer zur nächsten zu trimmen. Mehr als 21 Knoten waren nicht drin.

Ölgetriebene Schiffe brauchen keine Heizer und keine Handlanger mit Staublunge, die sich unter Deck quälen. Mithilfe von Rohren und Pumpen lässt sich der flüssige Brennstoff problemlos an jeden beliebigen Punkt des Schiffes bringen – auch bei schwerer See.

Höherer Energieinhalt als Kohle

Entscheidend war der höhere Energiegehalt des Öls: Bei gleicher Menge Brennstoff erlaubte es vierzig Prozent mehr Reichweite. Ölbefeuerte Schiffe sind viel schneller als Kohledampfer, auch können sie schneller beschleunigen, also besser manövrieren.

Die Briten erkannten, dass man die Öltanks auf See befüllen kann, durch spezielle Lieferschiffe. Kohle konnten die Kriegsschiffe nur in speziell dafür ausgestatteten Häfen aufnehmen, mit viel Handarbeit und langer Liegezeit. Faktisch ein Viertel der Flotte lag immer im Hafen, um Kohle zu bunkern.

Der Ausgang des Ersten Weltkrieges gab den Briten recht. Neben den Ölkesseln der Marine sah der Erste Weltkrieg weitere Neuerungen in der Waffentechnik: 1917 wurden erstmals Panzer eingesetzt, um den Stellungskrieg in Flandern aufzubrechen. Das erste Flugzeug tauchte am Himmel auf, zunächst als fliegende Kiste aus Papier, Holzleisten und Bespannung mit Draht.

Zugriff auf die Ölfelder

Bis Mitte der 1930er Jahre waren weltweit alle Kriegsschiffe mit Kohlefeuerungen außer Dienst gestellt. Flugzeuge, Panzer, motorisierte Verbände und die wachsenden Flotten erzeugten regelrechten Ölhunger. Henry Ford hatte die vollmechanisierte Fertigung von Lastkraftwagen eingeführt, als Vorbild der modernen Autofabrik.

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 brachen die militärischen Aufträge weg. Nun schlug die Stunde des Individualverkehrs: Fotos aus dem Jahr 1913 zeigen London voll mit Pferdegespannen. Zehn Jahre später gab es keine Gespanne mehr: Am Picadilly Circus, am Strand und auf der Mall fuhren nur noch Automobile. In Berlin, Hamburg, München, Paris und New York sah es ähnlich aus.

Erdöl wurde zur Basis der Macht

Mit der Umstellung der britischen Flotte hatte Ihre Majestät den ersten Ölkonzern aus der Taufe gehoben: British Petrol, das die Ölquellen im Irak und im Iran für die Krone verfügbar machen sollte. Der Nahe und der Mittlere Osten bekamen strategische Bedeutung – als Ölfelder. Nicht die romantischen Beschreibungen des Lawrence von Arabien machten die Wüste interessant, sondern der Treibstoffhunger in Vorbereitung des nächsten Krieges. Fortan galt die Verfügbarkeit von Öl als Basis von militärischer – und politischer Macht.

In den USA wurden erste Quellen in Texas entdeckt, dort stiegen wohlhabende Rinderbarone in das Geschäft ein. Russland hatte große Ölfelder bei Baku am Kaspischen Meer ausfindig gemacht, sie wurden später zum Lebenselixier der Roten Armee. Auch in Venezuela und Kanada wurde Öl entdeckt. Saudi-Arabien stieg ab 1938 zur Ölmacht auf, nachdem Bohringenieure der Standard Oil of California im Wüstensand fündig geworden waren.

Der Irrtum des General Tojo

Ohne Erdöl hatte Japan keine Chance, imperiale Träume zu verwirklichen. Das wussten seine Generäle und Admiräle. General Hideki Tojo war 1941 der oberste Kriegsherr Japans, als Premierminister nur dem Tenno (Kaiser) unterstellt. Er befahl den Angriff auf Pearl Harbor, wo die Pazifikflotte der USA ankerte.

Tojo hatte sehr aufmerksam verfolgt, wie der Krieg auf der anderen Seite der Erde verlief: In Nordafrika standen Hitlers Armeen kurz vor Kairo. Der Zugang zu den Ölfeldern in Mesopotamien schien in Reichweite. Allerdings leisteten die Briten Widerstand – sowohl in der Luftschlacht um England als auch in der libyschen Wüste.

Deshalb war Hitler gezwungen, seine Pläne von der Eroberung Englands in den Wind zu schlagen. Die letzte Chance auf Öl – Deutschland besaß wie Japan keine eigenen Quellen – verhießen die Krim und die dahinter liegenden Ölfelder von Baku sowie der Iran, damals größter Öllieferant der Briten.

So befahl Hitler im Sommer 1941 den Überfall auf die Sowjetunion, bis zum Herbst schien der Sieg der Nazis fast erreicht. Im Dezember standen Moskau und Leningrad scheinbar kurz vor dem Fall. Siegessicher walzte die Wehrmacht gen Süden, zu den Ölfeldern der Sowjets.

Kein Winter auf Hawaii

Zwar stand der grimmige Winter vor der Tür, aber Schnee und Frost kümmerten weder Hitler noch General Tojo. Der japanische Premier sah Hitler siegen, und auf Schnee musste er ohnehin keine Rücksicht nehmen. Auf Hawaii herrscht immer Sommer.

So dampften seine Flugzeugträger gen Osten, gen Oahu. Zeitgleich mit dem Bombardement begann eine beispiellose Operation, um halb Asien zu besetzen und die Rohstoffe für die japanische Kriegswirtschaft zu beschlagnahmen. Es war Admiral Isoroku Yamamoto, oberster Planer und Befehlshaber der japanischen Angriffsformation vor Hawaii, der den Irrtum seines Chefs erkannte. Als er den Befehl gab, den erfolgreichen Angriff zu beenden und abzudrehen, sagte er nachdenklich:

Ich fürchte, wir haben einen schlafenden Tiger geweckt.

Er sollte recht behalten. Schon im Folgejahr begannen die Amerikaner, ihre wirtschaftliche Macht auszuspielen und Flugzeuge und Trägerschiffe wie Autos zu bauen – in Fließfertigung. Dabei stützten sie sich auf eigene Ölvorräte, die in Texas, Kalifornien, Pennsylvania, Colorado und Utah reichlich sprudelten.

Mehr als 1,1 Billionen Barrel

Nach Angaben von Addallah Dschuma hat die Menschheit bisher rund 1,1 Billionen Barrel Erdöl gefördert. Dschuma war von 1995 bis 2008 Chef des weltgrößten Ölkonzerns Aramco.

Wie viel Öl die Kriege verschlungen haben, wie viel Öl notwendig war und ist, um die globale Rüstung zu unterhalten, um die Mordsmaschine am Laufen zu halten, hat bislang niemand untersucht. Der Krieg hat das Erdöl gebracht und neue Kriege ums Öl – zuletzt in Kuwait, Iran und Afghanistan.

Öl verseucht die Erde

Hinzu kommen Katastrophen wie der Untergang des Tankers Exxon Valdez 1989 vor Alaska. Damals wurden 2.000 Kilometer Küstenlinie kontaminiert. Im April 2010 brannte und sank die Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexico. Mehr als eine halbe Million Tonnen Rohöl liefen aus, verseuchten die Golfküste bis ins Delta des Mississippi. Leckagen in Tankern setzen jedes Jahr weltweit rund 100.000 Tonnen Öl in die Meere frei.

In Nigeria – einem der größten Ölförderer der Welt – sind die Pipelines derart leck geschlagen, dass die Mündung des Niger von Ölschlamm zerstört ist. Experten schätzen, dass dort mehr als zwei Millionen Tonnen Rohöl ausgelaufen sind – und weiter auslaufen. Ähnlich sieht es auf den Ölfeldern Westsibiriens aus, wo veraltete Pipelines großflächige Brachen verursachen und die Grundwässer vergiften.

Die Logik der Verwüstung

Am Ende kehrte der Krieg von Pearl Harbor nach Japan zurück: In Hiroshima und Nagasaki explodierten Atombomben, markierten ein neues Zeitalter – the biggest punch at all. General Tojo wurde als Kriegsverbrecher gehenkt. Es folgten neue Kriege – um nukleare Macht und Lagerstätten für Uran, zuletzt im Kongo und in Mali.

Der Kalte Krieg zwischen Nato und Ostblock drehte sich um die nukleare Keule. Seit seinem Ende wachsen die Halden von radioaktivem Schrott weiter – faktisch überall auf der Welt. Namen wie Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima stehen für die Katastrophen dieser Ära.

Die Logik ist die Gleiche wie beim Erdöl: Vernichtung und Verwüstung der Erde und der Lebensgrundlage von Millionen Menschen – der Menschheit überhaupt. So kann es nicht weitergehen, diese Logik führt in den Untergang. Brennstoffe, durch schmutzigen Bergbau und schmutzige Kriege gewonnen, können keinen Frieden bringen: weder politischen Frieden, noch soziale Gerechtigkeit noch ökologische Versöhnung mit der Natur.

Das solare Zeitalter klopft an die Tür

Erst Sonne und Wind – die global für alle Menschen gleichermaßen verfügbar sind – lösen das Energieproblem auf nachhaltige Weise. Darin besteht die eigentliche Lehre der Zeitalter von Kohle, Öl und Gas, Uran und Plutonium.

Die Kriege in Europa und im Pazifik – Pearl Harbor, El Alamein, Stalingrad und Hiroshima – zeigen, wie politische Macht durch fossile und nukleare Brennstoffe zementiert wurde – und wird.

Diese Spirale zu durchbrechen, dafür lohnt sich das Nachdenken – zum Beispiel achtzig Jahre nach dem Überfall auf Hawaii. Denn Gedenken heißt nicht nur, sich zu erinnern, wenn Zeitzeugen längst verblichen sind.

Es heißt vor allem: zu verstehen, zu lernen. Geschichte hat nur diesen Sinn: Sie zu erzählen, um die alten Fehler nicht zu wiederholen. Was wir aus den alten Geschichten machen, was wir aus ihnen lernen, das entscheidet über die kommenden Jahre. Über die Frage, welche Zukunft überhaupt möglich ist.

Es geht um den Weg der nachfolgenden Generationen, die es vielleicht schaffen – ohne Öl, ohne Atom, ohne Krieg. Einzig mit der Kraft der Sonne, mit der Kraft von Wind und Wasserstoff. Anders sind Frieden und Wohlstand – für alle – nicht vorstellbar.

Lesen Sie auch:

Andrej Sacharow: Von der Bombe in den Widerstand

Einsteins Nobelpreis: Die letzte Schlacht der Neider

60 Jahre Raumfahrt: Dicker Daumen und blauer Planet

Das Trauerspiel von Afghanistan

Video: Mit Eglund am Kohlekraftwerk in Schwarze Pumpe

Video: Eglund am Tagebau Welzow-Süd in der Lausitz