Ende April 1945 rückt die Rote Armee auf Meißen und Dresden vor. In Moritzburg stirbt eine Künstlerin, die den Frieden herbeisehnte – ihr Leben lang. Für die alte Frau schwiegen die Waffen zu spät. Rückblick, ein Menschenalter danach.

In den Nachmittagsstunden des 24. April 1945 bewegte sich ein kurzer Trauerzug von der Moritzburger Friedhofskapelle zur Grabstelle an der Mauer. Sechs alte Leichenträger in schäbiger Kleidung trugen den kiefernen Sarg. Knapp ein Dutzend Menschen bildeten das Trauergeleit. Von der Kapelle her erklang das monotone Gebimmel der Totenglocke; es vermischte sich mit dem Kampflärm der nahe gerückten Front.

Dieser Bericht stammt vom Maler Otto Nagel, zeitlebens enger Freund von Kollwitz. Abgedruckt ist er im bildgewaltigen Konvolut, das die Akademie der Künste der DDR im Jahr 1962 vorlegte. Darin wird das beeindruckende Werk und das Leben von Käthe Kollwitz gesichtet, eingeordnet und erläutert.

Neu ins Bewusstsein gerückt

Es ist bleibendes Verdienst Nagels, dass er die verstorbenen Mahnerin neu ins Bewusstsein rückte. Wenn man das Buch heute zur Hand nimmt, offenbart es verblüffende Schlichtheit. Es komm ohne jeden Pathos aus.

In der DDR der 1970er und 1980er Jahre gehörten die Arbeiten der Kollwitz zum offiziellen Kanon. Sie wurde als Kämpferin gegen den Imperialismus definiert, ihre Grafiken und Plastiken schmückten die Geschichtsbücher. Als Ikone galt ihr Linolschnitt vom aufgebahrten Karl Liebknecht, an dessen Leichnam trauernde Arbeiter defilieren.

Ohne Pathos, ohne Mystik

1962 kommt Nagel noch ohne Pathos aus, ohne Mystik von Revolution, Kampf und Aufbau. Worte wie Sozialismus oder Imperialismus kommen in dem gut lesbaren Text überhaupt nicht vor. Hier steht Käthe Kollwitz als Mensch, den Nagel außerordentlich gut kannte.

Otto Nagel war Anfang der 1920er Jahre bereits ein bekannter Künstler. Für Käthe Kollwitz stellte er den Kontakt zum linken Verleger Willi Münzenberg her. Nagel war auch eng mit Heinrich Zille (1858-1929) befreundet.

Ausstellungen in Sowjetrussland

Im Jahr 1932 organisierte er Kollwitz-Ausstellungen in Moskau und Leningrad, die er selbst mit Vorträgen eröffnete. Unter den Nazis als Arbeitermaler verschrien, saß er bis 1937 im KZ Sachsenhausen und schlug sich bis Kriegsende als Straßenmaler durch.

Nach dem Krieg gründete er in der sowjetischen Besatzungszone den Kulturbund mit, war zwischen 1953 und 1958 Professor an der Kunsthochschule in Weißensee, von 1956 bis 1962 Präsident der Akademie der Künste der DDR. Dennoch ließ er sich nicht der Politik vereinnahmen, forderte freie Kunst. Sein Grab in Friedrichsfelde ist Ehrengrab des Landes Berlin.

Eckhaus am Kollwitzplatz

In Friedrichsfelde liegt auch Käthe Kollwitz, an der Seite ihres Mannes Karl, der im Juli 1940 verstarb. Beide hatten viele Jahre am damaligen Wörther Platz in Prenzlauer Berg gewohnt, seit 1947 in Kollwitzplatz umbenannt.

Das Eckhaus lag in der Weißenburgerstraße, heute Kollwitzstraße. Im Krieg zerbombt, befindet sich heute am schmucklosen Neubau eine Hinweistafel. Das Ehepaar Kollwitz war im Kiez nicht unbekannt. Frühzeitig hatte sich der Arzt Karl Kollwitz mit den sozialen Ursachen von Armut, Elend und Hunger befasst.

Kompromisslos bis zur Schmerzgrenze

Seine Frau fand dafür eine Bildsprache, die in ihrer Klarheit und Schlichtheit unerreicht blieb. 1927 schrieb Otto Nagel in einem Aufsatz: „Käthe Kollwitz schöpft aus dem Leben selber. Dies gibt ihrem Schaffen die ungeheure Kraft und Eindringlichkeit.“

Kompromisslos bis zur Schmerzgrenze prangert sie Elend, Armut und Krieg an. Das wirkte politisch, in höchstem Maße politisch, wie jeder Widerstand gegen das Unrecht in der Welt. Es ist aber nicht politisierend, sondern künstlerische wie kulturelle Meisterschaft. Jeder Mensch – egal, aus welchem Kulturkreis oder welcher Weltecke – versteht ihre Plastiken und Zeichnungen sofort.

Fragen an Dich und Mich

Otto Nagel schrieb: „Jedes Blatt behandelt brennende Fragen für dich und für mich, für uns alle.“ Schon in den 1890er Jahren hatte sich die Kollwitz mit ihren frühen Versuchen zum Weberaufstand und zum Elend von jeglicher Mode verabschiedet.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam der Expressionismus auf, Dada machte Furore. Dagegen Kollwitz: Sie trat mit einer Klarheit auf, die an Albrecht Dürer erinnert – allerdings mit deutlich gröberem Strich. Seit Dürer hat niemand so ausdrucksstarke Hände gezeichnet, und Hände sind in der Malerei bekanntlich das Schwerste.

Striche, die anklagen, schreien

Kein Strich in ihren Bildern, der nicht Stellung nimmt, der nicht schreit, nicht anklagt. Dieses Urteil von Otto Nagel hat uneingeschränkte Gültigkeit: „Was uns bei ihrer Kunst packt, aufrüttelt und erschüttert, sind Menschenschicksale und Menschenherzen, sind Krieg, Hass, Kampf, Liebe, Freiheit, Not und Tod.“

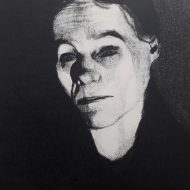

Die Askese ihrer Figuren ist in Hunger und Zermürbung begründet. Es gibt etliche Fotos oder Selbstbildnisse von der Kollwitz, nur auf einem Bild lächelt sie. Heldisches Pathos, Sucht nach Ruhm oder nationale Verklärung von Gewalt und Eroberung fehlen bei ihr völlig.

Nach dem Großen Krieg setzte sie große Hoffnungen in die junge Republik. Ebenso groß war ihre Enttäuschung, sowohl über den Wankelmut der Sozialdemokraten, wie über die Kommunisten, die sich in Flügelkämpfen zerstritten und kaum Alternativen boten.

Unrecht als zentrales Thema

Käthe Kollwitz hat soziales Unrecht schon vor 1914 zum wichtigsten Thema ihres künstlerischen Ausdrucks gemacht. Angeregt durch Gerhart Hauptmanns „Weber“ schuf sie 1897 den Blätterzyklus „Der Weberaufstand“.

Adolph von Menzel empfahl ihn für eine Auszeichnung, doch der Kaiser verweigerte die Ehrung. Unmöglich konnte er Aufruhr und Ungehorsam offiziell goutieren.

Aus dem Kiez kannte sie die tägliche Not der Proletarierfamilien, die die Frauen am härtesten traf. Denn zur prekären finanziellen Lage und Obdachlosigkeit kamen Alkohol und männliche Gewalt. Zudem blieben die Frauen bei der Versorgung ihrer Kinder meist auf sich allein gestellt. Seit der Jahrhundertwende entwickelte Käthe Kollwitz ihren charakteristischen Stil, der das Elend unverblümt zeigte.

Verlust und Schmerz

Das Ehepaar hatte zwei Söhne. Hans (geb. 1892) wurde später gleichfalls Mediziner. Er überlebte beide Kriege, war nach 1945 Amtsarzt in Tempelhof und starb 1971 in Westberlin. Peter (geb. 1896) war nur kurzes Leben bestimmt: Zehn Tage nach seinem Abmarsch zur Westfront fiel er in der Flandernschlacht, im Oktober 1914.

Mit dem Tod des Sohnes begann ihr persönlicher Kampf gegen den Krieg, gegen den Wahnsinn des massenhaften Mordens in den Schützengräben in Belgien, Frankreich und Russland. 1916 schrieb sie:

Nun dauert der Krieg zwei Jahre, und fünf Millionen junge Männer sind tot, und mehr als nochmal so viele Menschen sind unglücklich geworden und zerstört. Gibt es noch irgend etwas, was das rechtfertigt?

Alle betrogen!

In der DDR hat man versucht, ihr Werk in die Nähe von revolutionären Strömungen zu rücken. Man kann Otto Nagels Werkschau aus dem Jahr 1962 durchaus als Versuch werten, dieser Entstellung entgegen zu wirken. Er zitiert aus einem Brief der Kollwitz:

Wir waren alle betrogen damals. Und der Peter lebte vielleicht noch, wenn nicht dieser furchtbare Betrug gewesen wäre. Der Peter und Millionen, viele Millionen anderer. Alle betrogen.

Unwillkürlich ist man an die Romane von Erich Maria Remarque erinnert, oder an „Krieg“ und „Nachkrieg“ von Ludwig Renn. Über die Novemberrevolution von 1918 schrieb sie:

Es ist wohl eine Enttäuschung da. Nach dem Zentnerdruck der Kriegsjahre, nach dem vollkommenen Zusammenbruch des Alten, nachdem nun Deutschland nackt, neu, noch ganz ungeprägt und ungestempelt dastand – erwartete man alles. Das Kühnste. Ganz neues. Man lechzte nach Wahrheit, Brudersinn, Weisheit. Das waren die Revolutionstage. Was geworden ist, hat ein etwas anderes Gesicht bekommen, als man geträumt hat. Das Kind ist kein Wunderkind geworden, sondern ähnelt seinen Eltern etwas sehr.

Eine Zeichnung aus dem Leichenhaus

Ein Jahr später war die Revolution im Blut ertränkt. Luxemburg und Liebknecht wurden viehisch ermordet, mit ihnen viele andere. In einem Brief berichtete sie ihrer Freundin, dass sie am Begräbnistag früh im Leichenhaus eine Zeichnung von Karl Liebknecht machte:

Er sah sehr stolz aus. Um die zerschossene Stirn waren rote Blumen gelegt.

Das hat eher etwas Mütterliches, das ist keine heldische Pose. Ihre Zeichnung des Ermordeten geht Jahrzehnte später in die Geschichtsbücher der DDR ein. Da wurde der Mord an Liebknecht zum Märtyrertod stilisiert, um andere Opfer zu rechtfertigen.

Mit den Intentionen der Künstlerin hatte das nichts zu tun. Ihre Bilder mahnen, rütteln auf, zwingen dazu, sich gegen Unrecht zu stellen – im Kleinen wie im Großen. Über ihre letzten Stunden 1945 schrieb Otto Nagel:

Die Mütterlichkeit, mit welcher sie selbst ein Leben lang die Menschen beschenkt hatte, war ihr in dieser schweren Zeit als schmerzendes Leid geblieben. Der Tod, dem sie nicht feind war, mit dem sie eigentlich ihr ganzes Leben lang freundschaftliche Gespräche geführt hatte und den sie doch so fürchtete, war schneller mit seiner Umarmung.

Peters Grab in Flandern

Im Juni 1924 reiste sie mit Karl Kollwitz nach Roggevelde in Belgien, zum Soldatenfriedhof mit Peters Grab. Nie hat sie diesen Verlust verwunden, trotz des erneut aufkommenden Heldengeschreis in den Medien und politischen Zirkeln der Weimarer Republik:

Und nun dieser Eindruck: Kreuz an Kreuz! Bei manchem war das ursprüngliche größere Holzkreuz, verwittert schon, heruntergenommen, meist aber waren es niedere gelbe Holzkreuzchen. Ein kleines Blech in der Mitte trug den Namen und die Nummer. So fanden wir unser Grab. Wir schnitten von einem blühenden Heckenrosenstrauch drei Röschen ab und steckten sie am Kreuz in die Erde. Sein Letztes liegt da im Reihengrab, ziemlich eng aneinander die gleichmäßigen Kreuzchen. So ist der ganze Friedhof, meist nackte gelbe Erde. Alles ist still, aber die Lerchen jubeln.

1932 stellte sie zwei gewaltige Plastiken ans Grab, gewaltig im Sinne von unsagbarer Trauer. Mutter und Vater im Gram gebeugt, tragen ihr und Karls Antlitz. Sie stehen noch heute, der Stein überstand die Zeiten.

Kinder standen Modell

In frühen Arbeiten hat Kollwitz oft das Elend der Berliner Arbeiterfamilien dargestellt. Ihre Zeichnungen von hungernden oder schlafenden oder sterbenden Kindern lassen niemanden unberührt. Damals standen meist Hans und Peter Modell, ihre Züge finden sich in berühmten Grafiken.

Ihre wichtigste Arbeit – die Pieta – hat sie Peter gewidmet. Sie entstand 1938. Das Original befindet sich im Käthe-Kollwitz-Museum in Köln: Eine verzweifelte Mutter hält ihren toten Sohn im Schoß. Seit 1993 hockt die vergrößerte Replik in der Neuen Wache in Berlin, Unter den Linden.

Nach dem Sohn auch der Enkel

Im September 1942 fiel ihr Enkel Peter, Sohn von Hans Kollwitz, im fernen Russland. Das Schicksal schien sich zu wiederholen. Kurz darauf entstand ihre letzte grafische Arbeit. Danach legte sie den Griffel für immer aus der Hand.

Ein Jahr später wurde sie wegen der Bomben aus Berlin evakuiert. Mitte Mai fuhr sie zunächst in den Harz. Da stand das geliebte Haus in der Weißenburgerstraße noch.

Ende 1944 erhielt Otto Nagel die letzte persönliche Nachricht von ihr – aus Moritzburg bei Dresden. Dort hatte ihr ein sächsischer Prinz und Liebhaber ihrer Kunst eine Unterkunft angeboten, im Nebengelass des Schlosses. Am Karfreitag 1945 (30. März) kam Hans Kollwitz ein letztes Mal aus Berlin, um seine Mutter zu besuchen. Aus seinen Erinnerungen:

Ich las ihr die Ostergeschichte aus dem Matthäusevangelium, die sie früher so oft als Oratorium gehört hatte, und den Osterspaziergang aus ihrem geliebten Faust vor. Wie eine Königin im Exil wirkte sie, trotz aller Zerstörungen von einer bezwingenden Güte und Würde. Das ist das letzte Bild, das ich von ihr habe.

Käthe Kollwitz starb drei Wochen später, am 22. April 1945. Bis zuletzt hatte sie ihre Enkelin Jutta um sich. Noch einmal sei Otto Nagel zitiert:

Die Glocke der Kapelle auf dem Moritzburger Friedhof schwieg. Der Lärm krepierender Granaten und krachender Bomben, der von Meißen herübertönte, kündete das bevorstehende Ende von dem, was sie, deren Sterbliches man in die Erde bettete, so sehr gehasst hatte. Der Frieden, auf den sie vergeblich gewartet und gehofft, kam zu spät für die alte Frau in Moritzburg.

Mitte Juli wurde ihr Leichnam aus der Grabstelle an der Moritzburger Friedhofsmauer exhumiert und in Meißen eingeäschert. Wie es Käthe Kollwitz gewünscht hatte, wurde die Urne nach Berlin überführt und auf dem Friedhof in Friedrichsfelde neben ihrem Mann bestattet.

Die Zitate und Bilder entstammen dieser Werkschau:

Käthe Kollwitz

von Otto Nagel

herausgegeben von der Akademie der Künste der DDR

VEB Verlag der Kunst Dresden, 1963

(ohne ISBN, abgekürzt VdK)

Dauerhafte Ausstellungen:

Kollwitz-Museum in Berlin

Käthe Kollwitz Museum Köln