Archaischen Bergvölkern galten Gletscher als lebendige Wesen. Sie wachsen, sie bewegen sich, und sie können sterben. Die Altvorderen ahnten: Sind die weißen Riesen einmal tot, schwindet das Wasser. Der eisige Reichtum der Berge weicht grauem, nacktem Fels.

Viel wird über das Sterben der Gletscher gesprochen. Es ist im Gange, jedes Jahr schrumpfen die weißen Kappen der alpinen Gipfel. Die Folge: Die Berge veröden und trocknen aus.

Weltweit speichern die Gletscher rund 70 Prozent des Süßwassers. Die Versorgung von mindestens einem Drittel der Menschheit hängt unmittelbar von ihnen ab – in Europa, in Asien, im Süden und im Norden Amerikas.

Mit eigenen Augen sehen

Vom Sterben lesen, oder es mit eigenen Augen sehen: Das macht einen himmelweiten Unterschied. Vor dreißig Jahren war Eglund erstmals in den Rocky Mountains unterwegs, am legendären Columbia Icefield im Jasper Nationalpark in der Provinz Alberta.

Dort gleitet der berühmte Athabasca Glacier ins Tal, den jedes Jahr Hunderttausende Touristen besuchen. Schwere Gletscherbusse wälzen riesige Pneus über Schotter und Geröll, um die Neugierigen an der Gletscherzunge auszuladen.

Um mehrere hundert Meter geschrumpft

Um etliche hundert Meter hat sich der Gletscher seit 1993 zurückgezogen, legte ein Rampe aus grauem Geröll frei. Noch ist dieser riesige Eisschild rund sechs Kilometer lang und bedeckt etwa sechs Quadratkilometer Fläche. Das Eis ist stellenweise bis 300 Meter dick.

Der Gletscher fällt von 2.700 Metern Höhe auf etwa 2.000 Meter ab und entwässert in den Sunwapta River. Noch kriecht der Gletscher talwärts, immer langsamer, denn seit Jahrzehnten nimmt er ab. Die Sommer sind zu heiß und die Winter zu mild.

Video: Athabasca – ein Gletscher verschwindet (1:21 Min.)

Der Athabasca-Gletscher ist eine von sechs Hauptzungen des Columbia Eisfelds in den östlichen Rockies. Vor noch 125 Jahren stieß er bis an die Linie, die heute der Highway markiert, als Icefields Parkway bezeichnet. Mittlerweile muss man mehr als eine Stunde über scharfkantiges Geröll kraxeln, um die Gletscherzunge von der Straße und dem Parkplatz zu erreichen.

Beeindruckende Szenerie

Die Szenerie ist malerisch: Auf einer Seite ragt der Snow Dome auf, beeindruckende 3.550 Meter hoch. Gegenüber erhebt sich der 3.450 hohe Mount Andromeda. Durch die Klimaerwärmung hat sich der Gletscher weit zurückgezogen und die Hälfte seines Eises verloren.

Das Eisfeld von Columbia umfasst insgesamt 325 Quadratkilometer, das sich vom Jasper Nationalpark bis weit in den südlich gelegenen Banff-Nationalpark erstreckt. Wie Perlen reihen sich hier die höchsten Gipfel des kanadischen Felsengebirges, bis zum 3.747 Metern hohen Mount Columbia.

Acht große Gletscher speisen sich aus diesem Eisfeld. Gen Osten entwässern sie in die Prärie von Alberta und weiter zur Hudson Bay. Gen Norden fließt das Wasser zum Arktischen Ozean und gen Westen zur pazifischen Küste von British Columbia.

Nachschub an Schnee fehlt

Schnee ist das Lebenselixier der weißen Eisriesen. Die Eisfelder von Columbia sind zwischen hundert und 365 Meter stark. Im Winter fallen bis zu sieben Meter Schnee. Damit die Gletscher überleben können, muss mehr Schnee fallen, als wegtaut.

Dieses Gleichgewicht verschiebt sich auf dramatische Weise, wobei der Effekt bereits seit 1850 beobachtet wird. In jenem Jahr endete die sogenannte Kleine Eiszeit. Seitdem steigen die Temperaturen, und der Eisverlust beschleunigt sich.

Eisfelder lösen sich auf

Vor allem die riesigen Eisfelder in Grönland und in der Antarktis geben nach, lösen sich auf. Die Folge sind steigende Meeresspiegel und Veränderungen im regionalen Klima.

Sind die Gletscher intakt, reflektieren ihre blitzenden Eisflächen das Sonnenlicht. Dadurch bilden sich ausgedehnte Hochdruckgebiete. Stößt grauer Fels durch die weißen Spiegel, wird das Abtauen zusätzlich beschleunigt.

Im Bow Valley der Rocky Montains sind die meisten Gletscher schon verschwunden, oder haben sich weit in die Höhen verzogen. Der bekannte Crowfoot Gletscher schrumpft im Hochsommer zum schmutzig-grauen Flickenteppich:

Video: Crowfoot Gletscher – Rückzug in große Höhen (0:47 Min.)

Die Gletscher in den Bergen zerreißen, ihre eindrucksvollen Eisflächen bekommen Löcher und fransen aus. Dagegen erscheinen die Eisfelder an den Polen optisch intakt, als homogene weiße Fläche – obwohl auch sie dramatisch abschmelzen.

Blick auf die Alpen

Man muss nicht in den Westen Kanadas reisen, um das Sterben der Weißen Riesen zu beobachten. Auch in Deutschland gehen die Gletscher zurück. Nur noch vier Eisfelder an der Zugspitze und am Watzmann werden als Gletscher geführt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie bis 2035 verschwunden sein werden.

In den alpinen Lagen der Schweiz ticken die Uhren zwar langsamer. Aber auch hier ist der Schwund nicht zu übersehen. Einer aktuellen Studie zufolge haben die Schweizer Gletscher bis Mitte 2023 etwa die Hälfte ihrer Eismasse verloren. Allein in den vergangenen beiden Jahren sind sie um zehn Prozent abgeschmolzen.

Ausbluten beschleunigt sich

Forscher haben gemessen, dass die alpinen Gletscher seit 2022 so viel Eis verloren haben, wie zwischen 1960 und 1990 zusammen. Das Ausbluten der Gletscher scheint sich dramatisch zu beschleunigen. Manche Gletscherzungen zerfallen und lösen sich auf, kleinere Gletscher sind komplett verschwunden.

Die Eisdicke aller Gletscher in den Schweizer Alpen ist im Durchschnitt um drei Meter geschrumpft. Selbst auf den hohen Kämmen im Wallis und im Engadin schmilzt der Schnee schneller ab, als neuer fällt. Bislang galten die Gletscher über 3.200 Meter Höhe als intakt. Nun nagt der Klimawandel auch an ihnen, wie jüngste Messungen beweisen.

Jedes Jahr 18 Meter weniger

Ein Beispiel ist der Langgletscher am Ende des Lötschentals in den Berner Alpen. Im Jahr 1850 streckte sich die Zunge des Gletschers zwei Kilometer weiter ins Tal als heute. 1933 war er noch gut einen Kilometer länger.

1993 war er noch hundert Meter länger als heute. Jedes Jahr schmilzt er um 18 Meter an Länge ab und schwindet um vier Meter in seiner Mächtigkeit. Denn die Alpen erwärmen sich doppelt so schnell wie der Globus.

Dem Rhein fehlt Schmelzwasser

Ende August 2023 lag die Nullgradgrenze so hoch wie nie zuvor. Sie beschreibt die Höhe über dem Meeresspiegel, wo sich die Luft bis zum Gefrierpunkt abkühlt. Erst in fast 5.300 Metern wurden null Grad Celsius gemessen.

Das liegt gut 500 Meter über dem Mont Blanc, dem höchsten Gipfel der Alpen. Deshalb kommt es kaum noch zu Schneefällen im Sommer, der Nachschub an Schnee ist unterbrochen.

Und: Nördliche und westliche Teile der Alpen entwässern über viele kleinere und größere Bäche und Flüsse unter anderem in den Rhein. Dass der mächtigste Strom Deutschlands im Sommer zunehmend trocken fällt, hat auch mit fehlendem Schmelzwasser aus den Bergen zu tun.

Mont Blanc wird grau

Sichtbar sind die Verluste der Eisschilde überall, besonders eindrücklich am Mont Blanc, dem Weißen Berg, der auf der Grenze zwischen Italien und Frankreich liegt und malerisch über dem Genfer See thront.

Unter dem Eis besteht dieses Gebirgsmassiv aus hartem Granit. Im Norden sind seine Flanken fast vollständig vergletschert. Von Süden gesehen, erscheint der imposante Berg als felsiger Klotz mit steilen Wänden.

Seinen Namen verdankt der Weiße Berg seinen Gletschern. Auf der italienischen Seite reichen sie weit bis ins Tal und sind erstaunlicherweise seit 150 Jahren kaum geschrumpft. Auf der französischen Nordseite gleitet der Glacier des Bossons bei Chamonix nach unten – vom Gipfel bis auf 1.400 Meter. Dieser Gletscher überwindet fast 3.400 Meter Höhenunterschied.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Faktisch ist der gesamte Gipfel von Firn und Eis bedeckt. Galten die Gletscher am Mont Blanc über viele Jahre als stabil, wird seit einigen Jahren ein schleichender Rückgang der Eisdicke gemessen. Ob das ein Trend ist, wagt bislang niemand zu sagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Aufgrund der markanten Schneekappe ist der Mont Blanc bei gutem Wetter aus großer Entfernung sichtbar, etwa von Sainte-Croix, gut zweihundert Kilometer entfernt an der Schweizer Westgrenze zu Frankreich gelegen. Dann scheint der weiße Gipfel über der blaugrünen Fläche des Genfer Sees zu schweben.

Der Berg der Verfluchten

Im 16. Jahrhundert wurde der Mont Blanc erstmals aktenkundig erwähnt, damals als „Verfluchter Berg“ (Montagne Maudite). Damals galt er als unbezwingbar, launisch und bösartig. In Sagen aus jener Zeit wurden unter seinen Gletschern allerlei Unbill vermutet: Drachen, Geister und gar der Teufel selbst.

Damals glaubten die Leute, dass unterm Eis verfluchte Städte lägen. Gott habe sie für ihren Hochmut und ihre Sünden bestraft. Über Sodom und Gomorra schickte er Säulen aus Feuer und Erdbeben. In die Alpen schickte er dicke Schilde aus Eis.

Aus dem Gletscher wird Toteis

Das raue Eis in stürmischen Höhen war Sinnbild für Tod und Verderben, ist es bis heute. Nun sind es die Gletscher selbst, die sterben. Tot ist ein Gletscher, wenn er so viel Eis verloren hat, dass er zum Stillstand kommt. Wenn seine talwärts gerichtete Bewegung innehält. Dann gilt er nicht mehr als Gletscher, sondern als Toteis.

So starb der Schneeferner auf der Zugspitze, ruht still und bewegungslos, zum Schrumpfen verdammt. Islands imposanter Gletscher Okjökull auf dem Vulkan Ok wurde schon vor zehn Jahren beerdigt. Mit offizieller Zeremonie, mit Ansprachen und Gebet.

Entwarnung nicht in Sicht

Die Zeit der Weißen Riesen läuft ab – weltweit. Was bleibt? Nackte Gipfel und die bange Frage, woher künftig unser Wasser kommt. Das Jahr 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen von Klimadaten. Entwarnung ist weniger in Sicht als je zuvor.

Gibt es wirklich keine Alternative zur Klimaerwärmung? Gerade das Beispiel der Gletscher zeigt, dass wir faktisch alles wissen, alles messen, alles vorhersagen können. Und doch zu wenig tun, offenbar.

Eine einzigartige Spezies

Mit den Gletschern stirbt eine einzigartige, sehr fragile Spezies, deren Erbgut in keiner Datenbank gesichert werden kann. Wenn die Weißen Riesen verschwinden, ergrauen die Berge. Nackter Fels kann Wasser nicht halten, einstmals grüne Hänge verdorren. Dann steigt die Wüste von den Gipfeln. Das erbarmungslose Monster, das unterm Eispanzer verborgen lauert.

Lesen Sie auch:

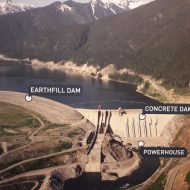

Revelstoke Dam: Schaufenster der Energiewende in British Columbia

Feuersturm im Felsengebirge

Juri Gagarin: Dicker Daumen und blauer Planet

Scharfenberg: Schatzsuche unter der Erde