Mit seinem Opus Magnus wollte Thomas Mann eine biblische Geschichte auf neue Weise bildhaft machen. Angeregt durch Goethe entstanden vier Bände. Ein Wälzer, der Durchhaltevermögen abverlangt. Im Kriechgang durchs irdische Jammertal – bis zur zwiespältigen Offenbarung.

Im Lager der gutbürgerlichen Leserschaft steht Thomas Mann auf Augenhöhe mit dem Dichterfürsten. Goethes Faust gehört zur Pflichtlektüre an besseren Schulen, ebenso Manns Buddenbrooks. Das war im Westen so, das galt im Osten. Basta!

Der Kanon der deutschen Literatur: Deutschlehrer sehen sich als Gralshüter des kulturellen Erbes, das vorgestern beginnt und keine Gegenwart kennt. Im musealen Selbstverständnis dieser Berufsgruppe ist Literatur eine staubtrockene Angelegenheit. Je älter die Schwarte und weiter zurückreichend, desto besser.

Da muss man durch!

Da musst du durch, wenn du Abitur machen willst! Uns quälte vor vierzig Jahren eine zierliche Germanistin, die zugleich Russisch unterrichtete. Als ich Buddenbrooks aus der Hand legte, stand für mich fest: Nie wieder Thomas Mann, nie wieder diese Ödnis!

Weder Thema noch Stil hatten mich erreicht, geweckt, beseelt. Der didaktische Anspruch meiner Lehrerin prallte ab. Später bekam ich Tonio Kröger in die Hand, eine ausgetrocknete Novelle, die mein frühes Urteil verfestigte.

Fesselnd war das nicht

Lediglich Mario und der Zauberer vermochte mich stellenweise anzusprechen, wegen des Gleichnisses zum Faschismus. Wenn man es auf diese Weise lesen wollte, dieses Werk.

Denn blutarm und schwafelnd auch dies. Lange, endlose Schilderungen. Lange, endlose Schachtelsätze! Komm auf den Punkt, Mann! Fesselnd war das nicht.

Abkehr vom Autor

Manches braucht Jahre, und jegliches seine Zeit. Jugend kennt keine Ruhe. Deshalb scheitern Deutschlehrer:innen regelmäßig mit ihren Versuchen, die Jugend für Thomas Mann zu begeistern. Der Effekt ist gähnende Langeweile, die Abkehr junger Menschen vom Buch.

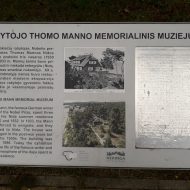

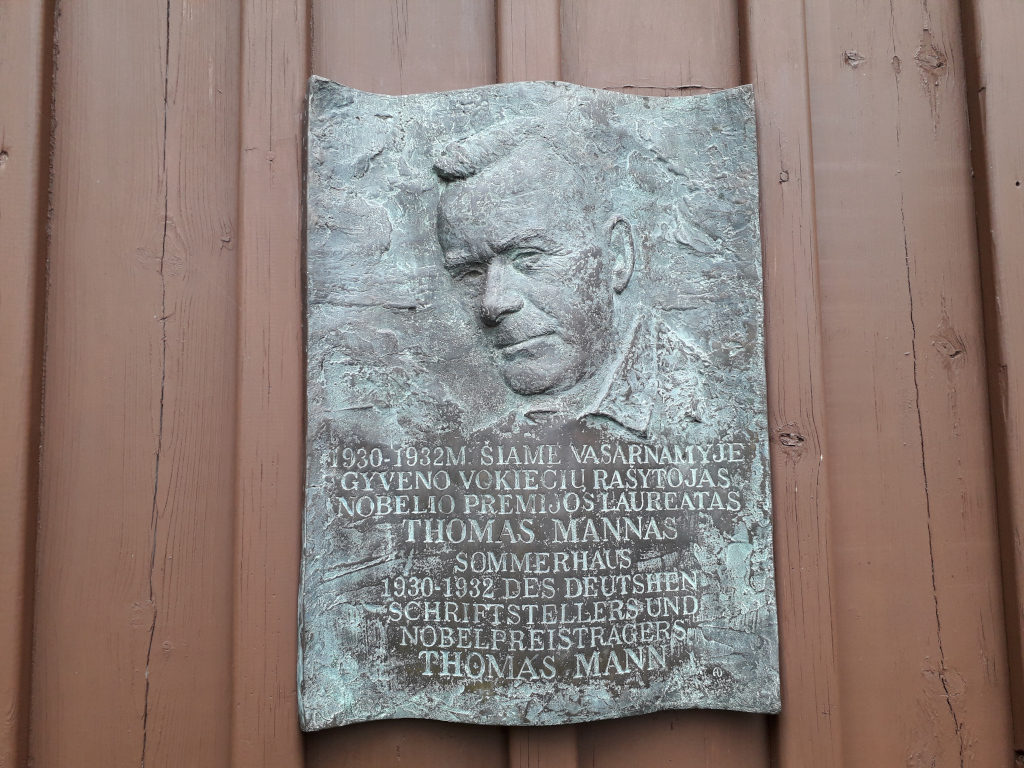

Oder vom Autor, wie in meinem Fall. Die zufällige Entdeckung im Reiseführer (keine App, ein Buch!) brachte mich im vergangenen Sommer nach Nida, auf die Kurische Nehrung. Überrascht stellte ich fest, dass es dort das Kulturzentrum Thomas Mann gibt. Und dass er dort an seinem Opus Magnus geschrieben hat: Joseph und seine Brüder.

Sofort machte es klick!

Thomas Mann in Nida? Ich war noch nie da! Sofort machte es klick: Joseph, der Sohn Jakobs, Genesis 37 – 50. Jeder ordentliche Atheist hat die Bibel gelesen, kennt ihren metaphorischen Schatz, weiß die Fülle der Figuren und Bilder zu schätzen. Der gottesfürchtige Jakob, der Zwist seiner Söhne, Aufbruch nach Ägypten, Josephs Dienst für den Pharao.

Goethe schrieb in Dichtung und Wahrheit:

Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu kurz, und man fühlt sich berufen, sie ins einzelne auszumalen.

Wie kann man den Verfasser des Faust toppen? Wie kann man Faust toppen? Nur auf diese Weise! Nach einer Reise durch Palästina begann Thomas Mann 1926 mit dem ersten Band der Tetralogie.

Mein Interesse war geweckt, zumal die Werksgeschichte einer Odyssee gleicht. Innerhalb von 16 Jahren wurden es vier fette Bände. Die ersten beiden Bücher erschienen bei S. Fischer in Berlin. Die folgenden wurden aus dem Exil publiziert, in Wien und 1943 in Stockholm.

Leser:innen kriechen durch die Wüste

Genug der historischen Fakten, zum Buch: Tausendvierhundert Seiten hat der Literaturziegel, den ich mir nach dem Sommer in Litauen gekauft habe. Trotz Dünndruck ausreichend, um einen Menschen zu erschlagen.

Der Einband ist hart und belastbar. Im Jahr 1964, aus dem meine Ausgabe stammt, hat der S. Fischer Verlag noch Bücher für die Ewigkeit produziert.

Mit Sätzen erschlagen

Einen Menschen kann man auch mit Sätzen erschlagen, das wusste ich seit den Buddenbrooks. Es war eines der wenigen Bücher in meinem Leben, über das ich eingeschlafen bin, damals. Es hat mich förmlich betäubt. Und so begrüßt uns der Meister zu Beginn des Josephsbuchs:

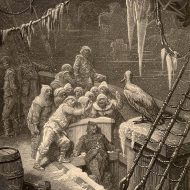

… denn mit unserer Forscherangelegentlichkeit treibt das Unerforschliche eine Art von foppendem Spiel: es bietet ihr Scheinhalte und Wegesziele, hinter denen, wenn sie erreicht sind, neue Vergangenheitsstrecken sich auftun, wie es dem Küstengänger ergeht, der den Wanderns kein Ende findet, weil hinter jeder lehmigen Dünenkulisse, die er erstrebte, neue Weiten zu neuen Vorgebirgen vorwärtslocken.

Die Verbindung zur Kurischen Nehrung springt aus den Zeilen, kündigt einen Ritt in die Ewigkeit an. Und genauso liest sich das Buch: Der Leser, die Leserin, das Lesende kriecht durch seitenlange Sätze, wie ein ausgezehrtes Reptil im Wüstensand.

Zickenalarm in Reinkultur

Bis ins kleinste Detail verzweigend, wird Joseph eingeführt, wird Vater Jakob (bei Thomas Mann: Jaakob) eingeführt, wird das besondere Verhältnis der Beiden zelebriert. Jaakobs Weiber – die schielende Lea und die mandeläugige Rahel – erscheinen, reichlich verwickelt und verzwickt, dazu etliche Kebsen.

Zickenalarm in Reinkultur, immerhin bringt es der Stammesgründer auf stattliche zwölf Söhne – von vier Frauen. Der Knatsch entwickelt sich am Recht der ersten Geburt und an Josephs Überheblichkeit. Denn zweifellos ist er, Nummer Elf, den anderen intellektuell überlegen. Ist der wahre Sohn Jaakobs, der Segen spendet.

Siehe da, die Sache fasziniert

Vier Jahrzehnte nach den Buddenbrooks ist der Leser gereift. War selber in Wüsten unterwegs. Hat gelernt, dass es manchmal einer gewissen Anstrengung bedarf, eines gewissen Durchhaltevermögens, um belohnt zu werden. Ohne Fleiß kein Preis!

Und so windet er sich den langen Weg aus Kanaan durch die Sinai nach dem Land am Nil, wo Milch und Honig fließen. Szenen und Gespräche werden bis ins kleinste Detail ausgewalzt, bis die Schwarte kracht. Kostprobe gefällig?

Denn er horchte dabei zwischen seine Worte hinein und auf den Ton und die Bewegung seiner Rede, und es war ihm unbestimmt so, als möchte er dem Bruder dabei auf sein Gedankengeheimnis kommen, das – so schien es ihm – in der Rede aufgelöst war wie das Salz im Meere.

Buchstaben auf Seiten aus Papier

Als Thomas Mann solche Sätze schmiedete, stand das Radio am Anfang. Fernsehen war unbekannt. Es gab weder Computer noch Spielkonsolen oder Streaming, keine SMS oder E-Mail. Imagination entstand, indem man Buchstaben auf Buchseiten aus Papier reihte.

In dieser Disziplin war Mann erbarmungslos gegen seine Leser wie, sagen wir, Ronaldo gegen den Hüter des gegnerischen Tores. Widerstand ist zwecklos! Manns Ergüsse sind Akte von Gewalt.

Mit brutaler Konsequenz werden sie zu Ende geführt, bis der Leser mitten im Bild sitzt, das in seinem Hirn entsteht. Niemand kommt ungeschoren davon.

In trockenen Regionen unterwegs

Die biblische Geschichte spielt in trockenen Regionen, vom Nil abgesehen, und der Konflikt der Brüder mit dem Jungspund ist so neu nicht, siehe Kain und Abel. Doch wenn man sich durch Manns epochales Werk kämpft, wächst die Achtung quasi mit jeder Zeile. Denn das ist einzigartig:

Sie fielen auf ihn, wie das Rudel verhungerter Wölfe auf das Beutetier fällt; es gab kein Halten und kein Besinnen für ihre blutblinde Begierde, sie stellten sich an, als wollten sie ihn in mindestens vierzehn Stücke zerreißen. Ums Reißen, Zerreißen und Abreißen war‘s ihnen wirklich vor allem in tiefster Seele zu tun. „Herunter, herunter, herunter!“ schrien sie keuchend, und einhellig war die Ketonet gemeint, das Bildkleid, das Schleiergewand, das musste von ihm herunter, wenn es auch schwerhielt in solchem Getümmel; denn verschlungen war es ihm angetan, um Kopf und Schultern befestigt, und ihrer waren zu viele für eine Tat, sie waren einander im Wege, stießen einer den andern von dem fliegend und fallend zwischen ihnen Umhergeprellten weg und trafen sich wechselseitig mit Schlägen, die ihm galten und von denen freilich noch immer hinlängliche für ihn abfielen. Er blutete sofort aus der Nase, und sein eines Auge schloss sich zur blauen Beule.

Wir fragen: Welche Beschreibung einer Rachetat gegen den Einzelnen kann diesen Absatz übertreffen? Die Turbulenz der Szene entsteht durch die gedruckte Kette, springt faktisch aus dem Buch ins Hirn, wird pures Leben.

Anstrengend und dennoch verlockend

Schönheit schimmert aus diesem Stil, der anstrengend ist und dennoch verlockend. Was dem jugendlichen Leser verborgen blieb, aus fehlender Erfahrung verborgen bleiben musste, ist die Präzision, mit der Thomas Mann seine Charaktere, ihre Handlung, die Orte und Umstände zeichnet. Vergessen wir Radio, Fernsehen, Netflix und Computer, dann bleibt nur das:

Die Richtung war durch das Meer gegeben, das zur Rechten ihres sandigen Pfades unter dem zu heiligen Fernen absinkenden Himmel sich ewig erstreckte, bald ruhend in silbrig überglitzender Bläue, bald anrennend in stierstarken, schaumlodernden Wogen gegen das vielgewohnte Gestade. Die Sonne ging darin unter, die wandelnd-unwandelbare, das Gottesauge, in reiner Einsamkeit oft, glutklare Rundscheibe, die eintauchend einen flimmernden Steg über die unendlichen Wasser zum Strande und zu den anbetend Entlangziehenden herüberwarf, oft auch inmitten ausgebreiteter Festlichkeiten in Gold und Rosenschein, welche die Seele in himmlischen Überzeugungen wunderbar anschaulich bestärkten, oder in trübe glühenden Dünsten und Tinten, die eine schwermütig drohende Stimmung der Gottheit beklemmend anzeigten.

Was für ein Gefühl für Sprache!

Was für ein Bild, was für ein Gefühl für die (deutsche) Sprache! Es stimmt: So schreibt niemand, niemand außer Thomas Mann. Der ganze Zug der Zeit, vor Tausenden von Jahren biblisch angelegt, schwingt sich durch vier Bücher, bis Joseph vor den Pharao gerufen wird, um dessen Träume zu deuten. Bis der Günstling zum zweiten Mann im Staate aufsteigt, dessen Umsicht und vorausschauende Planung die Völker am Nil vor Dürre und Hunger bewahren.

Das letzte Korn der Sanduhr

Die Sanduhr ist ohne Bedeutung, solange ihre obere Hälfte gut gefüllt ist. Die Entscheidung fällt mit dem letzten Korn, dass durch die Öse rinnt. Denn die Zeit richtet über alles und jeden, ohne Gnade und Ausnahme, so viel ist gewiss.

Am Ende des vierten Buches stirbt Jaakob, innerlich im Frieden mit der Welt. Joseph ist die rechte Hand des Pharao, ein guter Fürst, nunmehr frei von Eitelkeit und vorschnellem Schwatz. Die Brüder sind geläutert, halleluja!

Und so ist denn diese Geschichte, Sandkorn für Sandkorn, still und stetig durch die gläserne Enge gelaufen; unten liegt sie zuhauf, und wenige Körnchen noch bleiben im oberen Hohlraum zurück. Nicht ist übrig von all ihrem Geschehen, als was mit einem Toten geschieht. Das ist aber kein kleines; lasst euch raten, andächtig zuzuschauen, wie die letzten Körnchen durchrinnen und sich sanft aufs unten Versammelte legen.

Tausendvierhundert Buchseiten sind bewältigt. Die Geschichte ist aus, und der Leser steht am Nil, ziemlich ratlos. Denn es scheint, als ob nicht nur Joseph nach Ägypten geflüchtet ist, sondern vor allem sein Autor.

Nach der Sommerflucht gen Nidden folgte das Exil um die halbe Welt. Die erbarmungslose Gegenwart jener Tage kommt in dem Buch überhaupt nicht vor. Nur aus einem einzigen Satz, ganz am Ende, lässt sich ein Bezug herstellen:

Es ist merkwürdig: die Schwäche der Sanften und Geistigen ist die Schwäche fürs Heldische.

Die Schwäche der Geistigen

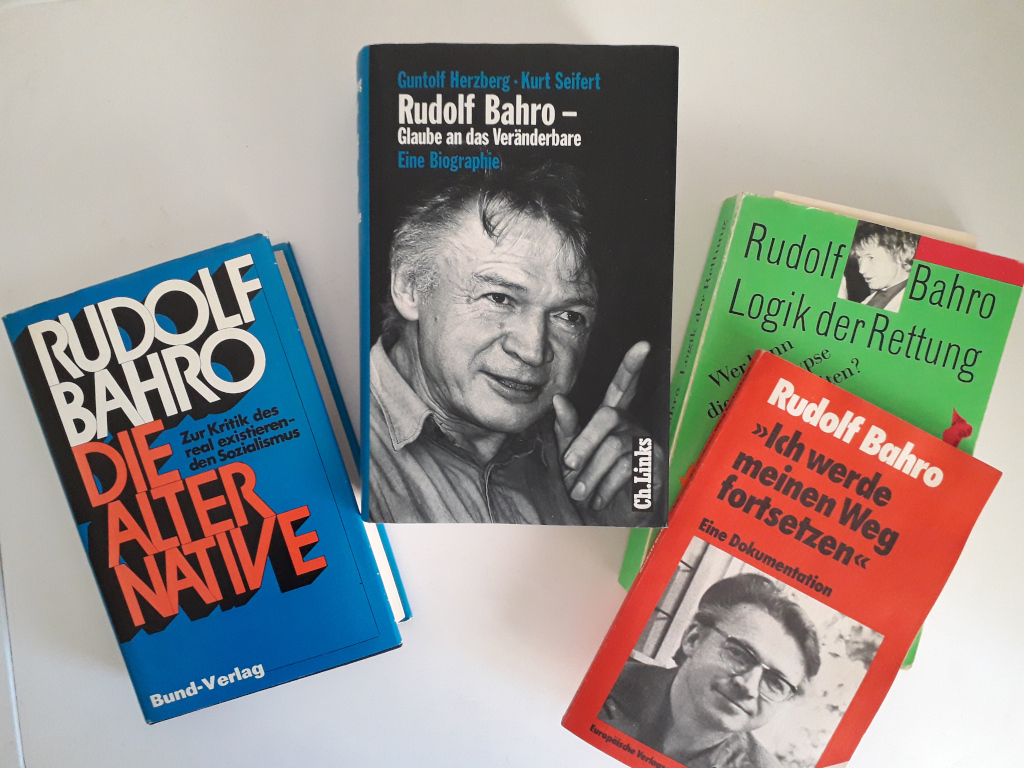

Zweifellos, der Mann meint sich selbst, meint die eigene Schwäche, die schwache Positur seines Opus Magnus. Denn zwischen 1926 und 1943, den Jahren der Niederschrift und der Veröffentlichung des Romans, wird die Welt erschüttert.

Nachkrieg und Weltwirtschaftskrise treiben Millionen auf die Straßen, ins Elend. Zunächst marschiert der braune Mob in Italien und in Deutschland, später nimmt er die halbe Welt unter seine Stiefel.

Flammende Bücher halten dagegen. Gegen den Krieg, den vergangenen und den neuen, der droht. Remarques Im Westen nichts Neues rüttelt junge Menschen millionenfach auf. Franz Werfels Die vierzig Tage des Musa Dagh wird Legende. Ernest Hemingway veröffentlicht In einem anderen Land (A Farewell to Arms), wird damit zum Sprecher der Verlorenen Generation.

Betont entrückt, außerhalb von Zeit

Nichts davon bei Thomas Mann. So plätschert Joseph und seine Brüder dahin, und man hat den Eindruck, dass sich der Autor drückt. Das Buch ist betont unpolitisch, betont unkonkret, betont entrückt, außerhalb konkreter Zeit. Und deshalb ist es – thematisch, von der Story her – sehr schwach.

Gelangweilter Sohn eines Patriziers

Kein Wunder, denn Thomas Mann wuchs in behütetem Wohlstand auf. Wie viele privilegierte Intellektuelle stimmte er ins Hurrageschrei des Ersten Weltkriegs ein, den er begrüßte und als männerhärtendes, reinigendes Gewitter deutete.

Der gelangweilte Sohn eines Lübecker Patriziers hockte in der Schreibstube, fühlte den Geist höherer Bestimmung in seinen Adern, jubelnd, hatte gewaltige Schlachten vor seinem inneren Auge – und wurde nicht zur Front eingezogen.

Weltfremde Idylle gesucht

Die Wahrnehmung von Realität war Thomas Manns Sache nicht. Zeitlebens suchte er die weltfremde Idylle. Nur widerstrebend ließ er sich überzeugen, aus dem amerikanischen Exil gegen Hitler zu propagieren.

Und das, genau das, durchscheint im Prinzip alle seine Werke, vor allem Joseph und seine Brüder. Er ist der vermögende Intellektuelle, der sich niemals die Hände schmutzig machte, weder mit Arbeit, noch mit Blut.

Ignoranz der sozialen Verwerfungen

Er, der Bildungsbürger, der Hohepriester deutscher Literatur, hat den Ansturm der brauen Horden unterschätzt und ignoriert. Hat die sozialen Verwerfungen in Deutschland, in Italien und anderswo ignoriert. Diese herablassende Arroganz gegenüber Millionen, die ums tägliche Überleben kämpften. Aus diesem Nährboden wuchsen die braunen und schwarzen Orks.

Seltsam, oder einfach nur konsequent: In den Josephsbüchern gibt es keine Armut, keine Geknechteten. Die Welt ist sauber eingerichtet, wirkliches Elend tritt nicht zutage. Und so wird offenbar, was Thomas Mann wirklich bezweckte: die Flucht in verklärte Vergangenheit.

Rettungsanker in der tollwütigen Welt

Vielleicht war das Werk für ihn der Rettungsanker, um in der rasenden, tollwütigen Welt nicht den Verstand zu verlieren. Das sei ihm zugute gehalten. Andere wurden aktiv, die Namen haben wir genannt. Und es sind eben jene, die Millionen junge Menschen inspirierten, bis heute fesseln.

So bleibt – trotz literarischer Raffinesse – Joseph und seine Brüder ein theoretisches Werk. Die Welt war eben nicht so, nicht einmal zu Zeiten von Pharao. Wirklich Unangenehmes wurde ausgeklammert oder ins Privatissimum verlagert. Kunstvoll erdacht, die Schwarte, und dennoch menschenleer.

Starke Nerven und eiserner Wille

Joseph und seine Brüder: Ein Buch nur für Leser, die starke Nerven haben und eisernen Willen. Leichte Kost ist das nicht, das ist hammerhart und felsenschwer. Aber es öffnet eine faszinierende Reise durch biblische Land, durch Jahrtausende, um letztlich beim Kern des Menschen zu landen.

Denn das ist das Besondere, das Thomas Mann gelungen ist: Weder verfiel er der Frömmelei, noch erlag er der Versuchung, sich beim Kirchenlatein zu bedienen. Er hat den Humus durchkämmt, aus dem der Mensch erwächst, seit Urzeiten. Hat dem Stoff nachgespürt, der jeden von uns formt. Hat eines der schwierigsten und zwiespältigsten Bücher abgeliefert, die in deutscher Zunge geschrieben wurden. Eine uralte, zweifellos gültige Geschichte – ganz außerhalb der realen Zeit.

Lesen Sie auch:

Ein Hauch von Ewigkeit: Thomas Mann in Nida

Außerdem empfehlenswert:

Coleridge: Aus Liebe zur Natur – aus Menschenliebe

Harriet Beecher Stowe: Großer Kampf einer kleinen Frau

Heinrich Böll: Wir kommen von weither

Stefan Heym – ein später Nachruf

Hemingway: Alter Mann ohne Meer