Die Baracken für die Wacheinheiten sind verschwunden. Der gesamte unterirdische Komplex blieb erhalten. © H.S. Eglund

Die Anlage erstreckt sich über mehrer Hektar und liegt in einem Waldstück. © H.S. Eglund

Luftauslässe und Töpfe für die Zufuhr von Frischluft, unmittelbar am Raketenschacht. © H.S. Eglund

Zugang zum Atomkeller. Hier taten hunderte Sowjetsoldaten jahrelang Dienst. © H.S. Eglund

Erläuterung der ausgedehnten Bunkeranlage anhand von Grafiken und Luftbildern. © H.S. Eglund

Das Museum in Saltojo beleuchtet den Kalten Krieg im globalen Maßstab. © H.S. Eglund

Ehemaliger Technikraum für die Elektrik, heute um Exponate des Museums ergänzt. © H.S. Eglund

Warntafel mit Hinweisen für das Verhalten bei nuklearen Explosionen. © H.S. Eglund

Wie in der DDR wurde auch in Litauen in den 1970er Jahren ein Schulfach zur vormilitärischen Ausbildung eingeführt. © H.S. Eglund

Ende der 1970er Jahre wurde die Bevölkerung des Baltikums regelmäßig für den Ernstfall geschult. © H.S. Eglund

Dieser Dieselgenerator versorgte den Bunker rund um die Uhr mit elektrischem Strom. © H.S. Eglund

Generator für die Stromerzeugung untertage. © H.S. Eglund

Hier befand sich der Tank mit dem Treibstoff der Raketen. © H.S. Eglund

Verteilleitungen für Treibstoff und Diesel im unteren Teil der Bunkerkonstruktion. © H.S. Eglund

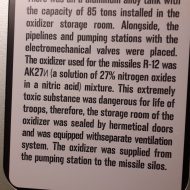

Hinweistafel zum Treibstoff für die Raketen. © H.S. Eglund

Die Versorgung der Raketen mit Treibstoff war nur unter Vollschutz möglich. © H.S. Eglund

Ein Lehrfilm zeigt die Entladung des giftigen Treibstoffs aus dem Tankwagen. © H.S. Eglund

Detail der Raketenbetankung. © H.S. Eglund

Sowjetischer Wachsoldat in gefechtsmäßiger Ausrüstung untertage. © H.S. Eglund

Blick in den Startschacht einer SS-4-Rakete. © H.S. Eglund

Ein Lehrfilm der Sowjetarmee zeigt die automatische Öffnung eines Raketensilos vor dem Abschuss. © H.S. Eglund

Schwere Stahlkalotte zum Verschluss des Raketensilos von unten. © H.S. Eglund

Inspektionsgang am oberen Ende des Raketensilos, unterhalb der Abdeckung. © H.S. Eglund

Lagezentrum für die baltischen Atombunker, aus einem Film der Sowjetarmee. © H.S. Eglund

Warten auf den Knopfdruck: Vorstufe zum gefechtsmäßigen Einsatz der Atomwaffen. © H.S. Eglund

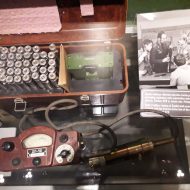

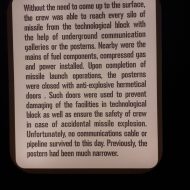

Hinweistafel auf dem Rundgang durch den Bunker. © H.S. Eglund

Dienstbesatzung im Nachrichtenzentrum des Raketenbunkers. © H.S. Eglund

Dienstraum des Funkers. © H.S. Eglund

Wachposten für den diensthabenden Offizier, Schild der ruhmreichen Sowjetarmee. © H.S. Eglund

Dienstzimmer des wachhabenden Offiziers - eine karge Kammer. © H.S. Eglund

Im Museum wird die Technik der Atomraketen ausführlich erläutert. © H.S. Eglund

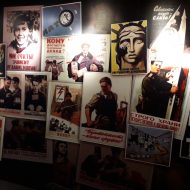

Sowjetische Propaganda: Kein einziges Versprechen der Revolution wurde eingelöst. © H.S. Eglund

Typische Szene im Bunkeralltag, im Befehlsraum. © H.S. Eglund

Blick zum Ausgang: Endlich diese Gruft verlassen! © H.S. Eglund

Im Baltikum sind zahlreiche Zeugnisse der Sowjetära erhalten. © H.S. Eglund

Saltojo: Die Geister aus der Unterwelt

Im litauischen Zemaitija Nationalpark stehen die Überreste einer früheren Startbasis für sowjetische Atomraketen. Was die Sowjets hinterließen, führt vor Augen: Putins Idee eines großrussischen Reichs ist Schnee von gestern.

Es ist Spätsommer, ein regnerischer Tag an der Ostsee, wo sich Wolkenhaufen türmen und die Wellen sanfte Strahlen auf den Strand schicken, Strahlen aus flüssigem Metall. Doch die Idylle ist getrübt. Seit Monaten herrscht Krieg in der Ukraine.

Nur wenige Kilometer südlich stößt die litauische Küste an die Grenze nach Kaliningrad. Wo sich normalerweise lange Schlangen von Tagestouristen reihen, gähnt Leere. Der Schlagbaum bleibt unten. Russland hat dicht gemacht.

Putin laufen die Leute weg

Muss es tun, sonst laufen ihm die Leute davon. Die Bilder flüchtender Russen erinnern an die TV-Bilder aus dem Sommer 1989, aus den westdeutschen Botschaften in Budapest und Prag. Ein Regime, dem die Menschen ihre Rücken kehren, kämpft auf verlorenem Posten. Da muss man nicht lange diskutieren, das ist historisch erledigt.

Der massenhafte Auszug der Russen begann nicht erst mit dem Überfall auf die Ukraine, nicht erst am 24. Februar 2022. Zwischen 2019 und 2021 haben rund zwei Millionen vor allem junge, akademisch ausgebildete Russinnen und Russen ihr Land verlassen, sind ins Exil gegangen.

Während die russischen Straflager unter Präsident Putin aus allen Nähten platzen, schwillt der Exodus weiter an. Rund 25.000 politische Gefangene sitzen derzeit in Russlands Knästen, viel mehr als unter Breschnew.

Schweres Erbe aus Beton

Wie schwer das Erbe wiegt, und wie wenig Putin und seine Oligarchen in unsere Zeit gehören, wird bei einem Besuch in Saltojo offenkundig. Der Ort liegt im Zemaitija Nationalpark, eine Autostunde von der Küste bei Klaipeda ins Landesinnere hinein. Dort befindet sich das Museum des Kalten Krieges, auf dem Gelände einer ehemaligen Abschussbasis für Raketen des Typs SS-4.

Insgesamt vier solcher Basen gab es auf dem Gebiet der litauischen Sowjetrepublik, weitere in Lettland und Estland. Ihre Ziele lagen in Westdeutschland. Weil der Ort, seine Bestimmung und seine Zeit außerordentlich gut dokumentiert wurden, gerät der Besuch in Saltojo zur Zeitreise, zurück in die 1970er und 1980er Jahre.

Im Keller des Gulag

In Saltojo befanden sich vier Schächte für SS-4, die im Ernstfall ihre nuklearen Sprengköpfe gen Westen getragen hätten. Die Bunkerbauten sind keine Monumente russischer Größe, sondern Mahnmale von Angst und Furcht. Grober Betonguss und klobige Eisenstäbe, mehr hätte die sowjetischen Bauleute überfordert.

Die Einrichtung ist dürftiger als dürftig, gleicht eher einem Gefängnis als einem Camp für militärische Spezialisten. Der Roten Armee waren Menschen offenbar nichts wert, nicht einmal ihre Offiziere. Man hat den Eindruck: Wer hier dienen musste, hatte sich etwas zuschulden kommen lassen. Landete im Keller des Gulag.

Druschba, Freundschaft? Na danke!

Dabei wurden die Raketentruppen als Schild des Kommunismus verherrlicht, als Speerspitze der ruhmreichen Sowjetarmee. Ernüchternd, wie unrühmlich es zur Sache ging. Wie erbärmlich das alles war.

Man fühlt sich an die spärlich gekleideten, wie Häftlinge gehaltenen Muschkoten der Roten Armee erinnert, die bis 1994 gelegentlich im Osten Deutschlands auftauchten, und denen jeder Kontakt zur einheimischen Bevölkerung untersagt war. Ein Bild des Jammers, nur Mitleid erregend. Druschba, Freundschaft? Na danke!

Wie Ratten untertage

Die Mannschaften zur Bedienung der Raketen lebten wie Ratten untertage, waren eingepfercht und eingesperrt. Den Abschuss der Raketen hätten sie in jedem Fall mit dem Leben bezahlt, auch ohne Gegenschlag des Westens.

Denn die extreme Hitze aus den Strahlrohren und die giftigen Abgase der Raketen hätten die Besatzung des Bunkers innerhalb weniger Minuten gegrillt und verseucht. Flucht ins Freie war unmöglich, nach den Raketenstarts war der oberirdische Teil des Areals gleichfalls kontaminiert.

Vier Schächte gruppierten sich um die zentrale Versorgung mit Treibstoff, einer extrem giftigen Mischung aus Stickoxiden und Salpetersäure. Dieses Zeug war so heftig, dass die Soldaten die Tankwagen nur unter Vollschutz entladen durften. Unfälle mit schweren Vergiftungen oder Tod waren die Folge, genaue Zahlen gaben die Sowjets nie preis.

Russen versprachen Sicherheit

Als die russischen Truppen 1994 das Land verließen, das unabhängige Baltikum räumten, nahmen sie ihre Atomraketen mit. Der Beton blieb, metertief ins Erdreich vergraben. In weitem Umkreis waren die Böden verseucht, vom Treibstoff der Raketen und dem Diesel für die unterirdischen Generatoren.

Gleiches geschah in der Ukraine, wo der damalige Präsident Jelzin den Ukrainern im Gegenzug militärischen Schutz versprach. Nur unter dieser Prämisse waren die Ukrainer bereit, ihre Atomwaffen abzugeben, sich ein Stück weit ihrem östlichen Nachbarn auszuliefern.

Niemand will „heim ins Reich“

Rückblickend, in den Bunkern von Saltojo wandelnd, kann man verstehen, warum keine der früheren Sowjetrepubliken „heim ins Reich“ möchte. Denn längst verstehen sich die Balten als Europäer, ihr Lebensstandard liegt deutlich höher als in Russland.

Das gilt auch für die russischen Familien, die in Litauen, Lettland und Estland leben. Und junge Ukrainerinnen und Ukrainer haben einfach keine Lust, sich von Moskau bevormunden zu lassen. Nicht mit Phrasen von gestern, nicht mit Schlagstöcken gegen Demonstranten, nicht mit Befehlen fürs Militär.

Putin hat nichts zu bieten

Je mehr Putin auf seine untreuen Satelliten einhämmert, desto mehr treibt er sie weg – und die eigene Leute aus dem Land. Desto lächerlicher macht er Russland vor der Welt, desto schwerer drückt der Krieg auf seine eigene Bevölkerung.

Nichts hat Putin zu bieten, außer Bevormundung, Zwang und Ödnis. Nur seine Oligarchen dürfen auf Kosten Russlands und seiner Menschen in zaristischem Prunk leben, in mondänen Palästen und teuren Yachten.

Immer weniger Menschen wollen für diese feiste Kaste ihre Knochen hinhalten. Die Frage ist, wie lange sich die Russinnen und Russen noch täuschen lassen. Als gelehriger Offizier des KGB hat Putin seine frühesten Lektionen artig gelernt. Und hört nicht auf, sie aus der Mottenkiste zu holen: Der Westen ist schuld, der Westen will Russland zerstören!

Putin: der Mann des Untergangs

Für seinen Untergang braucht Russland den Westen nicht, es hat Putin. Gegenwärtig hat er denselben Erfolg, der seinen Vorgängern beschieden war: Stalin, Chrustschow, Breschnew und auch Gorbatschow.

Sie alle haben es nicht vermocht, den Lebensstandard in der Sowjetunion merklich zu heben oder mit der sozialen Entwicklung im Westen mitzuhalten. Betonklötze wie in Saltojo waren keine Meilensteine auf dem Weg zum Kommunismus. Es sind Denkmäler des schleichenden Niedergangs.

Schrottplätze statt leuchtender Vision

Nichts, aber auch gar nichts hat der Sowjetkommunismus verwirklicht. Nichts, das es wert wäre, bewahrt zu bleiben. Hohle Phrasen zerplatzten wie Seifenblasen. Gleiches wird Putins markigen Sprüchen beschieden sein.

Statt der Visionen einer besseren, leuchtenden Zukunft strahlen die Atomruinen von Tschernobyl, von Semipalatinsk, die Schrottplätze der Atom-U-Boote in Murmansk, auf der Halbinsel Kola und in Wladiwostok. Irgendwann werden auch die Menschen Russlands begreifen, dass man Uran, Panzer und Raketen nicht essen kann.

Exodus junger Menschen

Es denkt in Russland. Das beweist der Exodus wehrfähiger junger Männer, seit die Teilmobilisierung verkündet wurde. Rund 100.000 flohen bereits in den Westen, über die Grenzen ins Baltikum und nach Finnland.

Nach Süden, in die ehemaligen Sowjetrepubliken Mittelasiens sind bislang rund eine Viertelmillion Menschen geflohen. Die Staus an den Grenzen reißen nicht ab.

Es bleibt zu hoffen, dass Europa jetzt nicht kneift und der Empfehlung von Präsident Selenskij folgt: Deserteure müssen in Russland mit Strafverfolgung rechnen. Also ist ihnen Asyl zu gewähren.

Ein riesiges Straflager

Unter denen, die Russland verlassen, sind Akademiker in der Überzahl. Der wirtschaftliche Aderlass für Russland ist kaum abschätzbar. Was Putin nicht versteht, als Offizier des Geheimdienstes nicht verstehen kann: Die Wiederbelebung des russischen Imperialismus führt unweigerlich in den Gulag, in ein Land, das als riesiges Gefängnis organisiert und verwaltet wird.

Das geschieht bereits, deshalb schwellen die Flüchtlingstrecks weiter an. Offenbar ist die Hoffnung gering, dass sich in Russland etwas ändert. Ähnliche Agonie herrschte im Sommer 1989 in der DDR, als die Menschen über Ungarn und westdeutsche Botschaften flohen.

Atomkomplex: Pfeiler und Sargnagel der Despotie

Nichts hat Putin in der Hand, um den Westen zu beeindrucken und seine Leute an der Flucht zu hindern. Nur die atomare Keule, die Drohung mit der Bombe. Womit wir wieder in Saltojo wären.

Die alte Bunkeranlage bezeugt, beweist den Irrglauben, Fortschritt mit Waffen aufhalten zu können. Die atomare Hochrüstung zwischen Mitte der 1950er bis Ende der 1980er laugte die ohnehin schwache sowjetische Wirtschaft aus.

Schwer lastete der militärisch-nukleare Komplex auf der Gesellschaft, ein Staat im Staate, der wertvolle Ressourcen fraß. Er hinterließ radioaktive Ruinen, von denen Tschernobyl die bekannteste ist.

Ein gigantischer Kostenblock

Das Atomdesaster von Tschernobyl kostete die Sowjetunion mehr als 300 Milliarden US-Dollar. In Russland ist die Atomwirtschaft – wie in anderen Staaten auch – eine staatlich gestützte Industrie, eng mit Politik und Verwaltungen verflochten.

Der Grund: Tödliches Uran und Plutonium (das aus Uran hergestellt wird) sind unter den normalen Risiken eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nicht finanzierbar. Außer der Armee hat dafür niemand Verwendung. Uran ist das einzige Metall, das keine nützlichen Werte schafft, nicht schaffen kann. Es kann nur töten und zerstören.

Die staatliche Rosatom erwirtschaftet keinen Wohlstand, den der russische Staat zur Erfüllung seiner sozialen Aufgaben nutzen könnte. Im Gegenteil: Alle Atommächte der Welt kämpfen mit Milliardenlöchern, die der Uranbergbau, die Urananreicherung, atomare Anlagen des Militärs oder alte Atomkraftwerke in ihre Staatsbudgets reißen.

Der mit Abstand größte Kostenblock ist der Rückbau kontaminierter Schächte, Fabriken, Kraftwerke und Häfen. Und die finale Lagerung der Rückstände.

Acht Milliarden Euro für die Wismut

Allein der Rückbau der ehemaligen Uranbergwerke der Wismut AG in Sachsen und Thüringen hat seit der Wende rund acht Milliarden Euro verschlungen. Dabei hatte die DDR nicht einmal eine eigene Atomindustrie, lediglich einen Forschungsreaktor in Rossendorf (bei Dresden) und zwei kleinere AKW in Rheinsberg und Greifswald.

Schon damals erwiesen sich hochfliegende Pläne als unfinanzierbar, bis in die 1970er Jahre rund zwanzig AKW in der DDR zu errichten. Keines dieser Projekte ging jemals ans Stromnetz, der DDR ging ökonomisch die Puste aus.

Die Atomindustrie ist pleite

Ähnliches sehen wir derzeit in den USA, in Frankreich, in Großbritannien, in China – und vor allem in Russland. Die Atomindustrie ist pleite. Nachdem die Laufzeit der AKW aus den 1960ern und 1970ern abgelaufen ist, müsste man diese Anlagen mit hohem Aufwand sanieren.

Das kann niemand bezahlen, vor allem die Betreiber nicht. Die Entsorgung des Atommülls gehört nicht zu ihrem Geschäftsmodell. Das wird dem Staat überlassen, der angesichts der brennenden sozialen Probleme andere Sorgen hat.

Nur schwach entwickelt

Russland ist – gemessen an seiner Größe und an seinen Bodenschätzen – eigentlich ein reiches Land. Dennoch hatte es vor dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine eine Wirtschaftskraft, die nur einem Drittel Deutschlands entsprach.

Nimmt man grob an, dass die Bevölkerung Russlands doppelt so groß ist wie Deutschlands, erarbeitet jede Russin und jeder Russe nur ein Sechstel der Werte, die in Deutschland pro Kopf erwirtschaftet werden. Das bedeutet: Russland ist wirtschaftlich vergleichsweise schwach entwickelt.

Ausverkauf der Bodenschätze

Zumal die russische Bilanz vor allem auf dem Verkauf von Erdöl und Erdgas basiert. Man kann es Ausverkauf nennen, denn die Veredelung der Bodenschätze, ihre Weiterverarbeitung, findet kaum statt.

Mit dem Einmarsch in die Ukraine ist fast das gesamte ausländische Kapital aus Russland geflohen. Der einzige Ausweg für Putin war, die ungeheuren Gasmengen seines Landes nach Asien zu verkaufen, deutlich unter dem Preis, den er in Europa erzielt hatte.

Eine Supermacht wird verramscht

Soll heißen: Präsident Putin hat es geschafft, seine selbst ernannte Supermacht zu verramschen. Chinesen und Inder klatschen in die Hände, weil Putin ihnen einen Preisnachlass von zehn Prozent gewähren musste, um sein Erdgas loszuwerden.

Zugleich ist er auf Getreu und Verderb auf diese beiden Abnehmer angewiesen. Denn auch ein schneller Frieden in der Ukraine dürfte den Westen kaum bewegen, jemals wieder russisches Gas zu kaufen – von russischer Atomtechnik ganz zu schweigen.

Abstimmung mit den Füßen

Hunderttausende streben danach, Russland zu verlassen. Viele Tausend defilierten am Sarg von Michail Gorbatschow. Es denkt in Russland, trotz der Repressalien, der Verhaftungen und neuen Gefängnissen.

Diese Abstimmung mit den Füßen macht Mut und lässt hoffen, obgleich der brutale Krieg in der Ukraine weiter geht. Es wird viel Hoffnung und Mut brauchen, ihn zu beenden. Und noch mehr, um Russland eine Zukunft zu öffnen – ohne sich selbst zu zerfleischen.

Website des Zemaitija National Parks

Lesen Sie auch:

Franz Alt: Friedensstifter Michail Gorbatschow ist tot

Energie für die Friedenswende

Andrej Sacharow: Von der Bombe in den Widerstand

Juri Gagarin: Dicker Daumen und blauer Planet

Aktueller Podcast zum Uranbergbau im Erzgebirge:

Podcast: Zeitreise in den Dunkelwald – mit H.S. Eglund