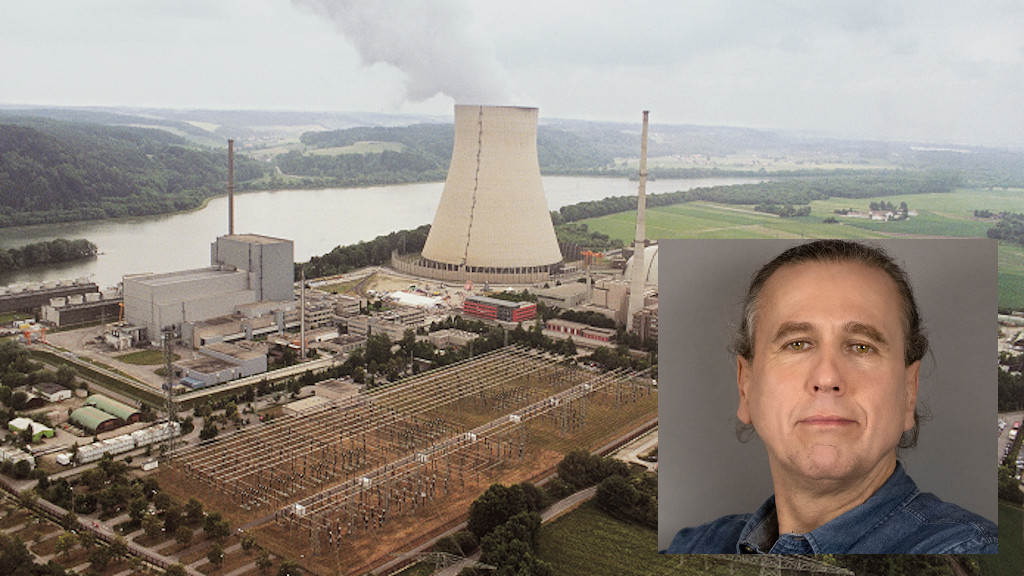

Im März 2011 schmolzen im Atomkraftwerk Daiichi zwei Reaktoren. Zwölf Jahre später wird deutlich, wie zäh die Atomlobby die riskante Technologie verteidigt. Trotz Krieg in der Ukraine und enormer Kosten für den Rückbau wird an einer Renaissance gewerkelt. Denn noch immer sind Atomkonzerne und Politik aufs Engste verwoben.

Tokio in lähmender Dunkelheit: Als ich zwei Wochen nach der Reaktorschmelze auf dem riesigen Flugfeld von Haneda landete, thronte der schneebedeckte Kegel des Fuji-San über einer düsteren Wüste aus Stein und Beton. Strom wurde rationiert. Um Elektrizität zu sparen, versank die 30-Millionen-Metropole nach der Dämmerung in Finsternis.

Kein guter Ort für einen längeren Aufenthalt. Denn die Nuklide aus den Reaktoren von Fukushima bildeten eine Wolke, die bis nach Tokio schwebte. Ich nahm den nächsten Flug nach Süden, nach Miyazaki. Dort besuchte ich eine moderne Modulfabrik von Solar Frontier. Auch auf dem Rückflug vermied ich es, mich länger als notwendig in Tokio aufzuhalten.

Fukushima im Roman Zen Solar von H.S. Eglund

An der Sicherheit gespart

Der Tsunami war schuld, das Seebeben die Ursache? Nach und nach stellte sich heraus, dass die Katastrophe von Daiichi auf menschliches Verschulden zurückzuführen war. Es hatte Warnungen gegeben, ein Atomkraftwerk so nah an der Küste zu bauen. Es hatte Abstriche gegeben bei den Sicherheitspumpen und den Schutzwällen gegen das Meer. Um das Budget des gigantischen Kraftwerks irgendwie im Rahmen zu halten, wurde an der Sicherheit gespart.

An einer Küste, die seit Menschengedenken bebt und von Tsunamis heimgesucht wird. Nicht das Meer war schuld, als der Tsunami am 11. März 2011 die Flutmauern überrollte und die Pumpen für die Notkühlung der Reaktoren unter Wasser setzte. Das Management des Kraftwerksbetreibers Tepco musste sich diesen Hut aufsetzen, ebenso die Genehmigungsbehörden. Alle hatten fahrlässig gehandelt. Wird schon gutgehen, lautete die Devise – sie wurde abgestraft.

Die Atomlobby formiert sich neu

Auch ein Dutzend Jahre später ist überhaupt nichts gut. Okay, Deutschland hat den Atomausstieg beschlossen. Doch wider besseren Wissens laufen Reaktoren, die hierzulande kein Mensch mehr braucht. FDP und Unionsparteien hören nicht auf, im Hintergrund an einer Renaissance der Atommeiler zu basteln. Deshalb ist das endgültige Aus der verbliebenen Reaktoren in diesem Frühjahr das Gebot der Stunde.

Denn die Atomlobby formiert sich neu, dieses Mal unter dem Deckmantel der Klimakrise. Europas wichtigste Atommächte sind Russland und Frankreich. In beiden Staaten ist die Nuklearwirtschaft aufs Engste mit der Politik verflochten.

Ruinen und halbe Wracks

Frankreich nutzt seinen Einfluss in Brüssel, um Investitionen in Atomkraft mit möglichst billigen Krediten abzusichern. Wohl wissend, dass es aus wirtschaftlichen Gründen keine Rückkehr zur atomaren Stromversorgung geben wird. Die Hälfte der französischen Meiler sind Ruinen, die andere Hälfte halbe Wracks.

Erst kürzlich wurden erhebliche Risse am dritten Reaktor des Atommeilers in Cattenom in Lothringen entdeckt. Die Rohre waren verbraucht. Der zweite Reaktor ist bereits abgeschaltet, vorsorglich sollen dort alle Rohre ersetzt werden.

Bislang größter Korrosionsschaden

Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Pleny wurde ein ungewöhnlich langer und tiefer Riss in einem Leitungsrohr entdeckt. Es ist der bislang größte Korrosionsschaden in einem französischen Atomreaktor. Damit setzt sich die Pannenserie fort. Der Atompark der Grande Nation altert und schwächelt, die Stromproduktion sinkt.

Dieser Trend hat Konsequenzen: Der staatliche Energiekonzern EDF steht vor der Pleite, der Elysee-Palast muss den angeschlagenen Konzern stützen. Das wiederum bringt die Staatsfinanzen in Schieflage. Der Versuch, die Kosten auf die Gesellschaft abzuwälzen, trifft auf den Widerstand der Straße.

Die sozialen Folgen des Verfalls

Dass die französische Regierung das Rentenalter heraufsetzen will, reißt die Franzosen auf unliebsame Weise aus einer langen Selbsttäuschung. Solange die Atomindustrie spurte und keine Probleme bereitete, warf die EDF enorme Gewinne ab. Damit finanzierte der Elysee-Palast zum Beispiel die großzügigen Staatsrenten für seine Bediensteten.

Damit ist es nun vorbei. Irgendwann liegt die Rechnung auf dem Tisch. Dieser Zeitpunkt ist gekommen. Nach dem Jubel des atomaren Wunderglaubens der 1960er und 1970er Jahre folgt nun der Katzenjammer. Eine zweite Generation von Atomreaktoren in Frankreich wird es nicht geben. Es sei denn, auf Kosten der Sicherheit – wie in Tschernobyl, wie in Fukushima.

Leseprobe aus Zen Solar:

Der Tsunami erreicht Japans Küste (pdf)

Sechs neue Reaktoren für Pleny

So versprach Frankreichs Präsident Macron, noch während seiner Amtszeit den Grundstein für sechs neue Reaktoren in Pleny zu legen. Wenn sie jemals gebaut werden, sind sie bestenfalls ein Feigenblatt. Denn 26 der 56 französischen Atomkraftwerke sind derzeit für Wartungen und Reparaturen abgeschaltet.

Jeder Ingenieur weiß: Schäden durch Korrosion vergrößern sich, je länger ein Kraftwerk läuft. Um wenigstens das Notwendigste zu reparieren, ließ die EDF unlängst hundert Schweißer aus Amerika einfliegen, um die Risse zu flicken. Das kostet Milliarden, und Frankreich muss derzeit 15 Prozent seines Strombedarfs durch Importe decken – unter anderem mit Strom aus deutschen Kohlekraftwerken und Windparks.

Eine Sackgasse ohne Ausweg

Die Atomkraft ist in eine Sackgasse geraten, aus der sie nicht mehr entkommt. Denn längst werden die Strompreise von Windkraft und Solarenergie dominiert, stehen preiswerte Alternativen bereit. Umso schlimmer, dass Frankreichs Präsident Macron nichts unversucht lässt, der Renaissance der Atomkraft das Wort zu reden.

Mehr noch: Innerhalb der Europäischen Union versucht er, eine nukleare Allianz zu schmieden. Elf europäische Länder mit Frankreich an der Spitze haben Ende Februar eine Koalition zur Förderung der Atomenergie verabredet. Sie soll der desolaten französischen Atomwirtschaft neue Aufträge verschaffen.

Das strahlende Erbe der Wismut AG

Was Macron – und alle Apologeten der Atommeiler – gern verschweigt, sind die Folgekosten. Anders als Deutschland schert sich Frankreich keinen Deut um die enormen Verseuchungen, die der Uranabbau in Mali oder Namibia verursacht. Von Rückbau ist überhaupt nicht die Rede.

Dagegen Deutschland: Im Zuge der Wiedervereinigung übernahm die Bundesrepublik das strahlende Erbe der Wismut AG, die von 1945 bis 1990 in Sachsen und Thüringen nach Uranerz buddelte. Sie war einer der größten Produzenten von Erz, aus dem sich der nukleare Sprengstoff für Reaktoren und Bomben anreichern lässt – Uran und Plutonium. Geliefert wurde in die Sowjetunion.

Hörprobe aus Zen Solar:

Der Tsunami erreicht Japan (gelesen von Felix Würgler)

Zehn Milliarden Euro für den Rückbau der Gruben

Mittlerweile ist die Hinterlassenschaft weitgehend versiegelt und bereinigt. Knapp zehn Milliarden Euro hat Deutschland bislang ausgegeben, um die früheren Uranreviere in Ostdeutschland notdürftig zu sichern.

Der atomare Müll wurde in tiefe Schächte verklappt oder einfach abgedeckt und begrünt. Drei Jahrzehnte hat diese Mammutaufgabe gedauert. Das Monitoring ist zunächst bis 2050 gesichert und finanziert.

Eine Warnung an die Freunde der Atomkraft

Dieser einzigartige Sanierungsfall sollte den Freunden der Atomkraft eine Warnung sein. Denn in diesen Kosten ist der Rückbau der ostdeutschen Atomreaktoren russischer Bauart oder der westdeutschen Meiler nicht eingepreist.

Das kommt obenauf. Auch nicht eingepreist sind die wirtschaftlichen Verluste, die von der Wismut während des aktiven Bergbaus verursacht wurden. Denn die Sowjets nahmen das Erz zu Spottpreisen ab. Anders hätten sie ihr atomares Arsenal und die Meiler zwischen Saporoshija und Wladiwostok niemals finanzieren können.

Jedes Jahr hat die Wismut rund eine Dreiviertelmilliarde Ostmark Verlust gemacht, den Ostberlin ausgleichen musste. Sie war der wirtschaftliche Sargnagel für die kleine DDR. Heute wächst sich die Atomkraft zum Sargnagel der Staatsfinanzen in Frankreich, Russland, China oder den USA aus.

Purer Kolonialismus im Uranbergbau

Franzosen und Belgier beziehen den atomaren Brennstoff vornehmlich aus Gruben in Mali und Namibia. Dort leben und arbeiten die Menschen unter unwürdigen Bedingungen. Silikose und Krebs grassieren, die Kumpel sterben früh und die Folgekosten werden auf ohnehin arme Länder abgewälzt. Das ist purer Kolonialismus und eine der Ursachen für den anhaltenden Bürgerkrieg in Mali.

Das Gleiche gilt für die Urangruben in Kasachstan, aus denen sich die russische Atomwirtschaft bedient. Wie in Frankreich steht sie vor einem Scherbenhaufen. Die Wracks atomarer U-Boote verrotten in abgelegenen Fjorden am Eismeer und in Fernost. Das bekannte Atomtestgelände von Semipalatinsk musste geschlossen werden, weil sich sogar die Militärs vor der enormen radioaktiven Strahlung gruselten.

Der Mantel des Schweigens

Über die Krebsraten und radioaktive Lecks im Umfeld russischer Atomreaktoren legt sich ein Mantel des Schweigens. Von Rückbau oder Sanierung ist keine Rede, das würde die Staatsfinanzen des Kremls endgültig überfordern. Die kasachische Wüste wurde lediglich eingezäunt.

Am Friedhof der Atom-U-Boote warnen verwitterte Holzschilder vor der Gefahr von Verstrahlung. Wer protestiert, wandert ins Arbeitslager. Deshalb hat Putin den Gulag wiederbelebt, deshalb eifert er seinem Vorbild Stalin nach: Um Kritiker mundtot zu machen. Mehr als 25.000 Oppositionelle sind in den Gefängnissen Russlands verschwunden.

Alle Atommächte haben das gleiche Problem

Frankreich hat ein ähnliches Problem wie Russland – wie alle Atommächte. Die Atomwirtschaft ist ökonomisch am Ende. Irgendwann wird irgendwer den Franzosen reinen Wein einschenken, das ist in einer freien Gesellschaft unvermeidlich.

Autokratische Herrschaftssysteme wie in Russland oder China pflegen die Friedhofsruhe, um ihre enormen Probleme zu vertuschen. Gelöst sind sie damit nicht. Auch für Moskau und Peking gilt: Irgendwann kommt die Rechnung auf den Tisch, wird Zahltag anberaumt.

Das Wasser bis zum Hals

Dass der russischen Atomwirtschaft das Wasser bis zum Hals steht, ist kaum zu übersehen. Anders ist nicht zu erklären, warum sich die Russen eines der modernsten AKW in der Ukraine unter den Nagel gerissen und ans russische Stromnetz angeschlossen haben. Die sechs Reaktoren von Saporoschija wurden zum Kriegsziel erklärt – Beute für Putins ausgehöhlten Atommoloch.

In der Zukunft ist damit kein Staat zu machen. Dass die Atomkraft von der Bildfläche verschwindet und ihr nuklear verseuchter Atem erlischt, ist jedoch kein Selbstläufer. Noch halten ihre Apologeten die Mär vom sauberen Atomstrom aufrecht. Und genügend Enthirnte plappern diesen Unsinn gedankenlos nach.

Die Energiewende muss gelingen!

Nur wenn es Deutschland gelingt, seine Energieversorgung hundertprozentig erneuerbar zu gestalten, wird der Ruf nach neuen AKW verstummen. Wegen des Krieges in der Ukraine wurden bundesweit 14 ausrangierte Kohlekraftwerke neu angefahren. Schmutziges Erdgas aus Ölschiefer in den USA und flüssiges Gas der Scheichs wurden als kurzfristiger Ersatz beschafft.

Sie müssen möglichst schnell durch Windstrom, Solarstrom, Wasserkraft, Strom aus Biogas und Wasserstoff ersetzt werden. Dann, nur dann, werden sich wirklich saubere Alternativen weltweit durchsetzen.

Die Chance des Vorreiters

Es ist Deutschlands Chance, Vorreiter zu sein. Neue Industrien zu entwickeln, die zukunftsfähig sind. Konzepte, um unsere starke Wirtschaft im globalen Vergleich wettbewerbsfähig zu machen. Und damit als Volkswirtschaft handlungsfähig zu bleiben, um den Wohlstand für kommende Generationen zu sichern.

Three Mile Island (1979), Tschernobyl (1986), Fukushima (2011): Wollen wir hoffen, dass der Menschheit ein weiterer Reaktor-GAU erspart bleibt. Grüne Kraftwerkstechnologien sind vorhanden und wirtschaftlich machbar. Das ist ein echter Lichtblick: So sehr hat sich die Welt in den zurückliegenden zwölf Jahren verändert.

Lesen Sie auch:

Atomkraft: Merz und Lindner spielen Hängepartie

Tipp: Neues Sachbuch enttarnt Lobby gegen den Klimaschutz

Der Roman Zen Solar von H.S. Eglund