Die letzte Schlacht der Neider

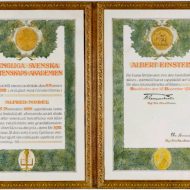

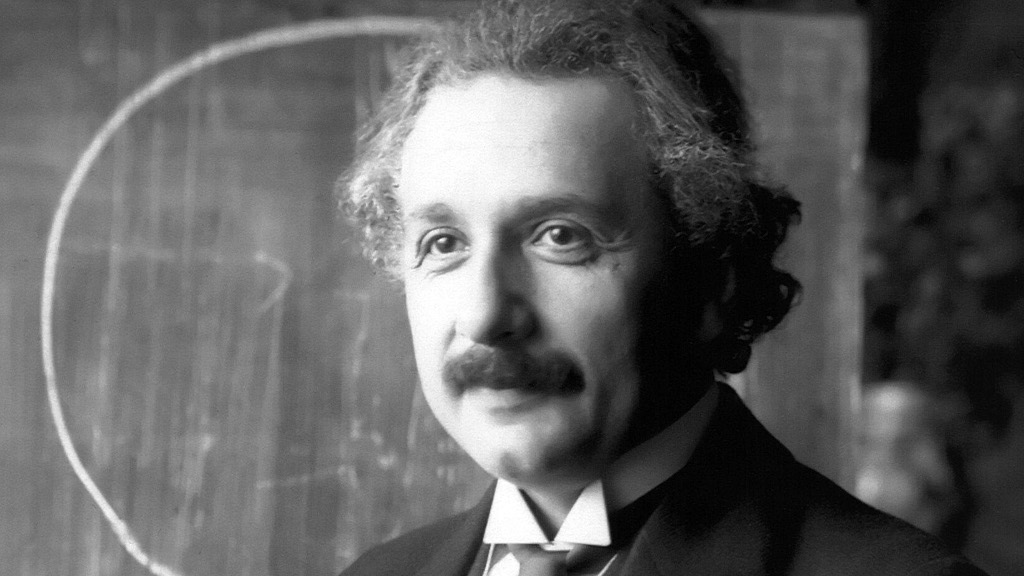

Nobelpreis für Albert Einstein: Die Entscheidung des Komitees verursachte 1921 einen handfesten Skandal. Denn zahlreiche Physiker zweifelten an seiner Theorie. Deshalb wurde die Auszeichnung erst 1922 vergeben.

Als Albert Einstein am 17. März 1905 seine Arbeit zum photoelektrischen Effekt abschloss, war er 26 Jahre alt. Unerhört jung für einen Gelehrten, obendrein Außenseiter der akademischen Zirkel an den ehrwürdigen Universitäten in Berlin, Leipzig, Prag oder Paris. Denn bis Mai 1905 galt der bis dahin unbekannte Einstein als technischer Experte dritter Klasse und war beim Schweizer Patentamt in Bern angestellt.

Offenbar viel Langeweile

Offenbar hatte Einstein als Angestellter des Patentamts viel Zeit, denn intensiv widmete er sich dem Elektromagnetismus und den Maxwellschen Gleichungen. Dann, mit der Veröffentlichung seiner Schrift Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, geriet er beinahe schlagartig ins Rampenlicht der Wissenschaft.

Der junge Mann aus dem Berner Patentamt hatte den sogenannten Hallwachs-Effekt gedeutet, der seit zwanzig Jahren bekannt war – aber von den Physikern nicht verstanden wurde.

Licht als Quantum und als Welle

Heinrich Hertz hatte 1886 festgestellt, dass mit ultraviolettes Licht bestrahlte Metallplatten einen Stromstoß abgeben, nachgewiesen über eine sogenannte Funkenstrecke. Ein Jahr später setzte Wilhelm Hallwachs die Untersuchungen fort. Mit den damaligen Theorien war dem merkwürdigen Effekt nicht beizukommen.

Einstein, der die Versuche aufmerksam studiert hatte, führte eine völlig neue Theorie des Lichts ein: Statt einer elektromagnetischen Welle oder eines Wellenbündels definierte er das Licht als Teilchen, besser gesagt als Zwitter aus Welle und Teilchen.

Dieses Teilchen bezeichnete er als Lichtquant oder Photon, das seine Energie beim Übergang ins Metall an gebundene Elektronen im Metallgitter abgibt und sie so aus dem Gitterverbund befreit.

Die Elektronen als Wandervögel

Die Folge: Die negativ geladenen Elektronen bewegen sich frei durch die Metallstruktur und erzeugten einen elektrischen Impuls. Zwar werden sie vom Metall sehr schnell wieder absorbiert, doch der Impuls ist nachweisbar. Hallwachs bezeichnete diesen Vorgang als Photoeffekt.

Viel später wurde ein ähnlicher Vorgang bei Halbleitern wie Silizium entdeckt: Dort führt der Einfall von Sonnenlicht zur Trennung von Elektronen (negativ geladen) und Valenzen (positiv geladen), die man früher auch als Löcher oder Störstellen bezeichnete.

Gelingt es, diese beiden Ladungen zu trennen, lässt sich elektrischer Strom gewinnen. Dieser Vorgang bildet die Grundlage der modernen Solarzellen.

Mittlerweile ist der umgekehrte Effekt bekannt: Legt man an bestimmte Materialien einen elektrischen Strom an, emittieren sie Licht. Dieser Vorgang wird in LEDs genutzt.

Auf der Höhe seines Ruhms

Als das Nobelkomitee 1921 die Deutung des lichtelektrischen Effekts zur Auszeichnung vorschlug, stand Albert Einstein bereits auf der Höhe seines akademischen Ruhms. 1905 war es seine erste wichtige Veröffentlichung, der im gleichen Jahr die spezielle Relativitätstheorie (Titel der Veröffentlichung: Zur Elektrodynamik bewegter Körper) folgte.

1909 wurde er Dozent für theoretische Physik an der Universität Zürich, bald außerordentlicher Professor. Im Januar 1911 wurde er zum ordentlichen Professor an der deutschen Universität Prag ernannt. Im Oktober 1912 kehrte er nach Zürich zurück, an die Eidgenössische Technische Hochschule.

Der Wechsel nach Berlin

1913 wurde Einstein durch Fürsprache von Max Planck zum hauptamtlichen Mitglied der Preußische Akademie der Wissenschaften berufen, verbunden mit der Lehrberechtigung an der Berliner Universität – allerdings ohne Lehrverpflichtung. Das war damals ein ungeheures Privileg. Faktisch konnte er – hochbezahlt – tun und lassen, was er wollte.

In Berlin formulierte er 1915 die allgemeine Relativitätstheorie. Im Oktober 1917 wurde er Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik, das er bis zur Machtergreifung durch die Nazis im Jahr 1933 leitete.

Deutsche und Jüdische Physik

Einen Nobelpreis für Phyik gab es im Jahr 1921 jedoch nicht. Denn der Vorschlag des Nobelkomitees „für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts“ rief zahlreiche Widersacher auf den Plan.

Für die Mehrheit der verbeamteten Professorenschaft galt Einstein als Querulant und Emporkömmling. Seine seltsamen Denkmodelle – der Begriff Gedankenexperiment fand sogar Eingang ins Englische – blieben vor allem älteren Kollegen fremd.

Zwischen dem Beginn des 20. Jahrhunderts und der Machtergreifung durch die Nazis galten die deutschen und britischen Universitäten als Mekka der Physik. Erst durch den Exodus jüdischer Wissenschaftler nach Übersee stiegen die Universitäten und Forschungslabors in den USA in die erste Riege auf.

Der Zionist, der Sozialist

Einstein lehnte jedwede nationale Elite in der Wissenschaft ab. Er sah sich als Kosmopolit, sah die Physik im internationalen Austausch der Gedanken. Zudem war er vielen deutschen Professoren ein Dorn im Auge, weil er Jude war – sogar bekennender Zionist.

Öffentlich äußerte er sich für Frieden, Verständigung der Völker und Sozialismus. Damit beging er ein Sakrileg, denn die deutsche Professorenschaft verstand sich als streng konservative Staatsdiener und zählte sich zur bürgerlich-nationalen Elite.

So zeichnete sich bereits 1921 der Streit ab, mit dem die Nazis ab 1933 viele herausragende Wissenschaftler nach England und die Vereinigten Staaten vertrieben. Es war der rassistisch begründete Disput zwischen einer deutschen und einer jüdischen Physik. Nicht unbedeutend war dabei der kometenhafte Aufstieg Einsteins, den ihm viele minderbegabte Physikerkollegen neideten.

Neid und politisches Kalkül

Neid ist ein übliches Phänomen an Universitäten, wo das Mittelmaß den genialen Ausreißer stigmatisiert – wie in vielen Institutionen. Spezifisch in den 1920er und 1930er Jahren war jedoch der zunehmende Rassismus, der sich in der Debatte offenbarte.

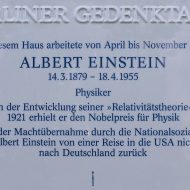

Einstein war erklärter Pazifist, das verübelten ihm nicht nur die Professoren. 1933 kamen die Nazis an die Macht. Einstein, der seit 1921 weltweit Vorlesungen hielt, war im Dezember 1932 nach Kalifornien gereist, an die Universität von Princeton.

Nachdem Hitler Ende Januar 1933 zum Reichskanzler aufgestiegen war, gab Einstein in der deutschen Botschaft in Brüssel seinen Reisepass zurück. Auch trat er aus der Preußischen Akademie aus, um dem Rauswurf zuvorzukommen. Es folgte die Ausbürgerung, die viele Forscher und Künstler traf.

Ein Kopfgeld von 5.000 Dollar

Joseph Goebbels, Reichsminister für Propaganda deklamierte im Mai 1933: „Der jüdische Intellektualismus ist tot“, Einsteins Schriften wurden verbrannt. Ein Kopfgeld von 5.000 US-Dollar wurde ausgelobt, eine deutsche Zeitschrift bezeichnete ihn als „noch nicht gehängt“.

Bekanntlich setzte Einstein bis zu seinem Tod im Jahr 1955 nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden. Der Physiker Werner Heisenberg beispielsweise, 1935 einer der jüngsten „deutschen“ Professoren an der Universität in Leipzig, durfte nach dem Krieg seine Karriere in München fortsetzen.

Sechzig Mal vorgeschlagen

Zurück ins Jahr 1921: Dass es in jenem Jahr keinen Nobelpreis für Einstein gab, markierte den Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen althergebrachten und revolutionären Ansätzen in der Physik. Denn seit 1910 war Einstein etwa sechzig Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen worden.

Zunächst hatte sich das schwedische Komitee selbst geweigert, ihm den Preis zuzuerkennen. Denn auch in seinen Reihen waren einige Kollegen weit davon entfernt, Einsteins Theorie zu verstehen.

Weil man sich bei theoretischen Arbeiten nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollte – der Nobelpreis war bis dahin eine Domäne der experimentellen Physik –, wurde ihm die Auszeichnung schließlich für die Erklärung des photoelektrischen Effekts zugestanden.

Obwohl er zwischenzeitlich die Relativitätstheorie entwickelt hatte, wurde Einstein für seine früheste Arbeit geehrt. So vermischten sich akademische, politische und wissenschaftliche Grabenkämpfe – bis der Nobelpreis schließlich im späten Herbst 1922 überreicht wurde.

Die Wut steigerte sich

Einstein erfuhr davon auf einer Weltreise, er hielt sich gerade in Japan auf. Der Nobelpreis – längst überfällig – erhöhte seine Reputation, die er geschickt für politische Äußerungen nutzte. Unablässig gab er Interviews, beschwor den Weltfrieden und den internationalen Austausch in der Wissenschaft.

Das wiederum steigerte die Wut seiner Neider und der Nazis, zumal Einstein weltweit als Professor und Redner willkommen war. Kaum ein anderer deutscher Wissenschaftler hat sich damals so unmissverständlich profiliert wie Albert Einstein.

Quantenmechanik: eine neue Physik

Mit dem Lichtquant schlug die Geburtsstunde der Quantenmechanik, die eine völlig neue Denkweise in die Physik einführte. Das alte, mechanistische Weltbild von Sir Isaac Newton war an seine Grenzen gestoßen. Einstein verwarf es jedoch nicht, er integrierte es in ein größeres, umfassenderes Modell.

Denn in seiner Relativitätstheorie führte er den Gedanken weiter: Er legte das Licht und seine Geschwindigkeit als Maßstab der Physik fest und führte relativistische Effekte ein, die auch auf die Mechanik Newtons zutreffen.

Hirne kamen in Bewegung

Die scheinbar festgefügte Physik kam plötzlich auf neue Weise in Bewegung – ebenso die Hirne einer ganzen Generation junger Forscher. Zwar bekam Einstein den Nobelpreis für seine Theorie des Lichts, nicht für seine legendäre Formel E = mc2. Einfach gesagt: Er bekam ihn für die Solarzelle, nicht für die Atombombe.

Aber die Uhren der Wissenschaft wurden nicht zurückgedreht. Ein Zurück zu überholten Auffassungen in der Physik gab es nicht. Im Gegenteil: Einsteins Internationalismus und seine universellen Gedanken haben sich durchgesetzt – gegen die Nazis und ihr Geschwafel von deutscher Physik.

Im Herbst 2021 jährt sich Einsteins Nobelpreis zum hundertsten Mal. Rückblickend wird verständlich, welchen Durchbruch er seinerzeit bedeutete.

Das könnte Sie interessieren:

Video: Eglund am Solarfeld in Groß-Dölln

Zen Solar – Roman zur Energiewende

Dicker Daumen und blauer Planet

Lektüre im Lockdown: Erinnerungen von Adolf Goetzberger erschienen